川越を青く染めろ〜2017年世界自閉症啓発デー Light it up blue川越〜

人, 子, 活, 買, 食毎年、4月2日〜8日は「発達障害啓発週間」。

そして、4月2日は平成19(2007)年に国連で決議された「世界自閉症啓発デー」

この日、自閉症を理解してもらうため全世界でシンポジウムやライトアップが行われます。

川越では「Light…

生きものを育み雁の舞う田んぼを目指して〜かわごえ里山イニシアチブ〜

人, 子, 食寒さもひと段落して日中は暖かさを感じる季節。

3月18日(土)「かわごえ里山イニシアチブ」による米作りが始まりました。

同会代表の増田氏による開会の挨拶。

この「生きもの育む田んぼプロジェクト」は、UNDB-Jの連繋事業として認定を受けた活動です。

http://undb.jp/authorization/3515/

場所は国道254号線の福田交差点近くの「プロジェクト田んぼ」。

同会ではここを「初雁の里」と名付け、有機稲作に取り組んでいます。

‖…

今年の米作りが始まりました&新プロジェクト始動〜かわごえ里山イニシアチブ〜

人, 子, 食生きものを育む田んぼプロジェクトに取り組む「かわごえ里山イニシアチブ」

ポカポカと日差しも暖かい1月28日(土)に、今年最初の田んぼ作業が始まりました。

代表の増田さんから本日の作業説明。

今年は新たな試みとしてビオトープ(生物生息空間)が田んぼに設けられます。

その準備として畦を作るのが本日の予定です。

ビオトープは生物の多様性を生み出し、その結果、稲の生育環境を向上させます。

さらに今年から始まる大プロジェクトにも関わってくるのですが、それは後ほど。

‖…

「川越パンマルシェ」にボランティアスタッフとして参加してきました

人, 子, 活, 食平成27年5月31日(日)9時前。

雨の予報もあって誰もがやきもきしていましたが見事に快晴!

この日、川越でがんばる8軒のパン屋とその仲間達の小さなマルシェ。

今回で第4回目を数える「川越パンマルシェ」が開催されました。

来場者数は年々増え、今年は7,000人を数える人気の祭典です。

ここでボランティアスタッフとしてお手伝いしたので、その模様をレポートします。

‖…

八重桜の咲き誇る境内で奉納された上戸の祭礼〜ささら獅子舞〜

子, 活, 街ソメイヨシノの花が散り、八重桜に主役が移った上戸日枝神社。

ここで4月19日(日)に上戸芸能保存会による「ささら獅子舞」が奉納されました。

(ちなみに同じ日に石原の観音寺でも「ささら獅子舞」が行われていました。)

鎮守御祭禮と祭礼を意味する奉納のぼりも掲げられています。

神主による祝詞の奏上。

上戸日枝神社の獅子は、女獅子、中獅子、大獅子の3頭。

享保3(1718)年の作で川越市内では最古の獅子頭だそうです。

奏上が終わったら獅子頭を身につけます。

参道をしずしずと進む一行。

そして、境内に描かれた円陣を回ったら定位置にスタンバイ。

上戸のささら獅子舞は、悪霊を追い払い境内を清める踊りから始まります。

次に黄泉の国との境を表す竿の下をくぐり抜けて行く。

篠笛の演奏に合わせて唄人が祭りを盛り上げます。

それに応えるように獅子頭の舞いにも熱が入ります。

天下泰平、国家安穏、五穀豊穣などを願う口上の読み上げ。

それを神妙に聞く仲立ち(蠅追い)と三頭の獅子

それに対するお褒めと御礼の口上のやりとりがされます。

写真右の被り物が「ささら子」と呼ばれ、手に持った楽器を演奏します。

獅子は腹に括り付けた太鼓を打ち鳴らす。

仲立ちが軍配と語弊を降ると、獅子頭はそれに合わせて飛んだり撥ねたり。

こうして、30分程で今年のささら獅子舞の奉納が終わりました。

その後は、獅子と一緒に撮影タイムが始まりました。

ささら獅子舞は関東地方を中心とした東日本に広く分布しています。

http://ir.minpaku.ac.jp/dspace/bitstream/10502/3231/1/KH_026_2_001.pdf

二頭の獅子が一頭の雌獅子を巡るストーリー展開があるなど、地域毎に特色があります。

かつては一行が各家々を回り、村長にご馳走になって獅子舞で終わるものでした。

今は、上戸芸能保存会の方が伝承していますが、後継者不足に悩んでいるそう。

奉納の際に踊りの意味を解説していましたが、HPにあればより興味を引くかもしれません。

5月3日の川越春まつりでは、11時にまつり会館、12時に蓮馨寺でも披露されます。

石原のささら獅子舞も見られるそうですので、ぜひ、おいで下さい。

INFORMATION

奉納ささら獅子舞

【住所】川越市上戸316-1(上戸日枝神社)

【踊り】上戸芸能保存会

初体験!米づくりは知らないことだらけ!〜かわごえ里山イニシアチブ〜

人, 子, 食川越は蔵造りの街並が広がる観光地として知られています。

また、ベッドタウンとしての印象も強いのではないでしょうか?

しかし、郊外に出るとすぐに田園風景が広がるように農業も盛んです。

これは、福田・山田付近の航空写真。おそらく想像以上に田んぼがあると思います。

水田に青々と広がると稲や秋の黄色い穂は目にすることはあるでしょう。

けれども、お米ができるまでに、どんな工程を経るかは知る機会がありません。

そのきっかけとなりそうな研修会が4月18日に開催されたので参加してきました。

主催は「かわごえ里山イニシアチブ」

無農薬、無化学肥料による米作りの支援と生物の賑わいを取り戻す活動を行っています。

この日は民間稲作研究所代表の稲葉光國氏による有機稲作ポイント研修会です。

これは、長年の研究により農薬を全く使わず、田植え後は草取りも不要な稲作というもの。

集合場所は、福田の高梨農園。

高梨農園は化学肥料の代わりにレンゲを使った有機栽培の耕福米を作られています。

参加者が全員揃ったのでまずは挨拶。

かわごえ里山イニシアチブ代表の増田氏。

講師で民間稲作研究所代表の稲葉氏

高梨農園代表の高梨氏

‖…

子供達の視点で見た街の風景〜川越百景絵画展 児童・生徒の部 第1回展〜

子, 活, 街市役所通りを国道254号の方に向かって行くと右に野球場、左に市立美術館と博物館が並びます。

市立美術館のアートホールで、「川越百景絵画展 児童・生徒の部 第1回展」が開催されています。

これは、平成24年に選定された川越百景をテーマとした小・中学生による絵画展です。

http://www.city.kawagoe.saitama.jp/www/contents/1364888598536/

入り口から壁に沿って小学1年生〜中学3年生までの作品が展示されています。

小学校1年生

なぜか、ザリガニの絵が多い。楽しくて印象に残ったことが描かれているんでしょうね。

「みんなしゅうごういっしょにあそぼう」は、ザリガニが空を飛んでいるように見える光景。

「山王塚」は、ブログ「川越古代史ロマン探訪」でも訪れた所、雰囲気を良く掴んでいます。

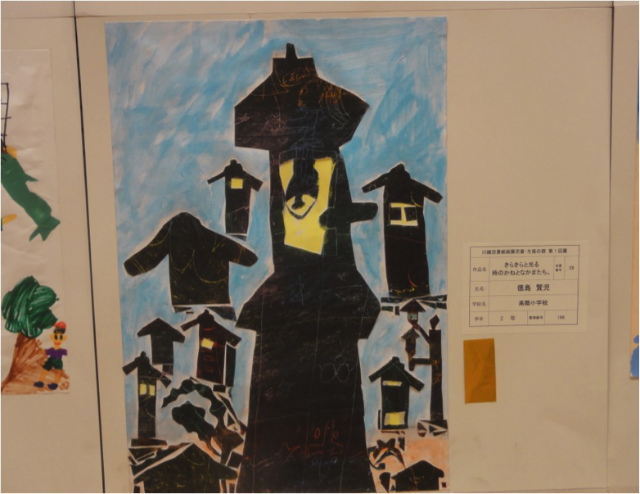

小学校2年生

川越のシンボルである時の鐘や川越まつりが題材で選ばれています。

「きれいなゴルフコース(霞ヶ関カンツリー倶楽部)ジュニア選手権大会にて」

2020年のオリンピック会場予定を題材としています。

「きらきらと光る時の鐘と仲間たち」

全ての作品の中で、この時の鐘がもっとも印象的でした。

小学校3年生

小学校3年生。喜多院をモチーフにした作品が出てきました。

「みんなのきたいん楽しいな」家が近所なのでしょうか?

喜多院が遊び場として親しまれている感じが伝わります。

「山王塚」は小学校2年生の作品にも1点有りましたが、小学生に人気のスポット?

小学校4年生

川越まつり、花火大会、氷川神社の縁結び風鈴など催し物の作品が多いですね。

時空を越えたような不思議な作品も見かけます。

「鳥がでてくる時の鐘」森の中に時の鐘や蔵造り、そして、大きな時計。

「かねをならせば動き出す川越の夜」は、不思議な世界に吸い込まれそう。

小学校5年生

川越まつりが中心ですが、心象スケッチっぽい作品になっています。

「楽しい山車祭り」は紙の大きさにとらわれない発想に驚かされます。

「夜の川越祭」は、印象に残ったシーンが走馬灯のように散りばめられています。

小学校6年生

抽象画を思わせる作品も見られます。

「秋の川越」は、時の鐘を見上げる人と紅葉。そして、バラの花でしょうか?

「ラケットに乗って川越をひとめぐり」

真ん中の新河岸川(?)を挟んで、川越の現代と未来を表しているのでしょうか?

中学校1年生

小学生とはガラリと雰囲気が変わります。

小学校と中学校といえども1年の差はこんなにも大きいのでしょうか?

「夏の時の鐘」上からの俯瞰と通常の目線を合わせたような独特の遠近法が目を引きます。

「大正路漫夢通り」は、誰もが心に描く大正時代への通りへの思いが重なったような作品。

中学校2年生

写実的な作品が並びます。

「時の鐘通り」切り絵の丁寧な作品。

川越の雰囲気は線画の方が伝わる気がします。

「赤いポストと川越と」赤いポストが画面を引き締めます。

「夏の氷川神社」サァーと木々を揺らす風が聞こえてきそうな境内の雰囲気がが伝わってきます。

中学校3年生

そろそろ受験で忙しいのかな?4作品が並びます。

「夕暮れ時の時の鐘」

観光客も帰途につき、静けさを取り戻した通りの様子が描かれています。

静けさと凛とした空気感まで伝わってきそうな「喜多院五百羅漢」

今回は第1回ということですが、川越の街を子供の視点で見ることができて新鮮でした。

こういう企画は今後も続いていって欲しいですね。

なお、コメントは個人の感想で、解釈が間違っているかも知れません(^^;)

WRITER…

ひとりひとりの力が集まって商店街を活性化!〜角栄祭〜

子, 街, 遊東武東上線の霞ヶ関駅南口から歩いて10分位の処にある角栄商店街。

ここで9月20日(土)に角栄祭りが行われました。

川越青年会議所、東京国際大学、角栄商店街と住民による手づくりのお祭り。

祭りのプログラムのひとつに東京国際大学のシンポジウムがあったので、

まずはそちらに足を運びました。

テーマは、「実行力を持ったチームが地域をつくる〜これからの川越を見据えて〜」。

地域活性プロデューサー「木村俊昭」氏の講演とパネルディスカッション。

講演中の写真は撮れませんでしたが、木村氏の話しが精力的で面白い。

30分の中にこれまで活動して来た経験というエキスが詰まっていました。

書き出すと凄い量になるので印象に残ったことをメモから拾います。

まず、漠然とした人口流出を数字で具体化。

1年で1,000人の人口が減ると経済に与える影響は1億2千万円。

こう云われれば、人が減ると町が寂れることを実感します。

次に、コンセプトの重要性について。

饅頭を名物にするのなら、まず川越をイメージし、商店街の役割を考え、

それに沿った饅頭を考案するといったように部分最適化でなく全体最適化。

商店街の役割は、コミュニティとコミュニケーションの場の提供。

空き店舗に休み処を作れば、それでシャッターは開く。

商店街の活性化は一気にやるのではなくひとつひとつ進めて行く。

その中で、そこに関わる人材を育成する。

こういったことを下敷きにして、角栄祭は開催されているのです。

角栄祭の会場に繰り出した

あれ?どこかで見かけたような人が…。

祭りの盛り上げる「仲…

100円玉を握りしめて、お菓子な昭和のワンダーランド ~あさひ堂菓子店~

子, 買, 食僕が子供の頃は親から小遣いでもらう100円玉を握りしめて、

近所の駄菓子屋に駆け込むのが楽しみでした。

当時は辛うじて5円で買えるものもあって、100円でどれだけ沢山の…