【今日から使える知恵袋】~どうして川越は小江戸と呼ばれるの?~

出会った人に、川越市在住と言うと「知ってる!小江戸川越だよね」と返されることが多くないでしょうか。または「しょうえど」や、はたまた「小京都」など。川越あるあるです。

そして、「どうして、川越は小江戸と呼ばれるのか?」と聞かれることも多くはないでしょうか。この疑問に答えられるよう、今回は図書館とネット情報から色々と調べてみました。

資料を十何冊も読み進めると、この『川越はなぜ小江戸と呼ばれるのか』という小さな疑問が、川越と江戸の奥深い繋がりによるものだと分かってきました。

今回は、『なぜ小江戸?』という疑問に、さっと読んで簡単に理解でき、ふとした時に小ネタとして披露出来るくらいの知識をお届けできたらと思い、江戸と川越の繋がりを以下の7つのポイントにまとめてみました。

川越と江戸との7つの繋がり

ポイント1

江戸城と川越城本丸御殿は、同じ年に太田道灌より作られた兄弟城だった

ポイント2

徳川家康、秀忠、家光と3代将軍にわたり、川越に何度も訪れていた

ポイント3

3代将軍に大きな影響を与えた黒衣の宰相天海が川越喜多院の僧正だった

ポイント4

そのため、川越の大火により喜多院が焼失した際には、将軍の命令で兄弟城である江戸城の1部が移設され、更に、川越復興に江戸の職人が携わった

ポイント5

当代の藩主松平信綱は、江戸城の1部を移設する際に用いた舟運を整備し、それにより、江戸の文化・学問・芸能などが川越に伝搬することとなった

ポイント6

川越と神田明神にある山車は同じ職人が作っており、川越祭りは当時の江戸の祭囃子や舞、山車など、江戸の文化をそのまま受け継いだ祭りでもある

ポイント7

戦災により江戸城や神田明神にあった山車が焼失したため、現在、川越は江戸の名残を残す貴重な存在となった

以上のことから、川越は歴史的建造物だけでなく文化や芸能など、日本において当時の江戸の面影を守り続ける貴重な街ともいえます。

もう少しお時間がある方は、この7つのポイントを軸にもう少し詳しくお伝えできればと思います。

1.太田道真・道灌親子の川越城築城

川越市民にとって、『太田道灌』の名前はとても馴染みがあると思います。

何故なら、ユネスコ無形文化遺産にも登録された「川越まつり」に欠かすことが出来ない山車の中の1つに、太田道灌の人形を掲げられています。

連雀町は太田道灌の山車

また、川越市役所にこの大田道灌の銅像があるだけでなく、バスの乗車中でも『太田道灌』というアナウンスを幼い頃から聞いていたため(恐らく市役所への案内だったと思いますが)、『太田道灌』という名前はずっと頭にインプットされてきました。

川越市役所前にある太田道灌像

では、この太田道灌とは、どのような人物なのか。

実は、太田道灌は江戸城を築城した武士なのです。

そして、現在の川越城(本丸御殿)を築城した人物であるといわれています。

川越城の築城については、太田道灌の父である太田道真と親子で築城した説もあります。

文献によると、江戸城と川越城の築城は同じ1457年と伝えられています。

つまり、川越と江戸を繋ぐポイントの1つ目は、「太田道灌を母として江戸城と川越城が兄弟として誕生した」ということです。

川越城本丸御殿

そして、この繋がりはその後に起こる歴史と密接に結びついていきます。

更に、太田道灌は江戸城を築城する際に、現在の川越喜多院の隣にある仙波の山王社(現在の日枝神社)や川越三芳野天神(現在の三芳野神社)を江戸に分祀し、『小江戸』などではく、むしろ『江戸の母川越』といわれる基を作ったと記載している文献もありました。

(左)『通りゃんせ』の唄の舞台でもある、三芳野神社へ続く道 (右)仙波日枝神社

2. 徳川家3代将軍の川越来訪

さて、『江戸』と聞いて思い浮かぶのは、やはり江戸幕府を開いた徳川家康でしょう。

実は、徳川家康とその息子で2代目将軍でもあった徳川秀忠は、川越城を重要な城としてとらえ、江戸周辺地帯の防備の視察と趣味の鷹狩を兼ね、川越地方に何度も出遊した記録があるそうです。

更に、3代目将軍徳川家光も家康の趣味に倣い、鷹狩で川越に何度か訪れている記録があります。

なぜ、川越城を重要な城とみなしていたことが分かるのでしょうか。

これは、家康が川越城の藩主に重鎮を用いており、特に老中(現在の大臣)が川越藩主を務めることが多かったことから、川越が徳川家から大切な拠点と考えられていたことがうかがえます。

また、老中など重鎮が川越藩主を務めることで、江戸から川越に政治の方針が直に伝わり、交流も深かったと考えられます。

(左)徳川家康の山車 (右)徳川家光の山車

3.喜多院住職天海と徳川家

『黒衣の宰相』と呼ばれ、徳川家康、秀忠、家光と3代将軍に大きな影響力を持った天海という人物がいます。

歴史好きの方なら、黒衣の宰相と呼ばれたこの天海についてよくご存じでしょう。

この天海が、実は川越と江戸を結びつける重要な役割を果たしていました。

なんと、天海は現在の川越の喜多院の第27代目住職だったのです。

天海と家康の繋がりができたのは、天海が喜多院の住職になる前か後かは資料によって異なりますが、天海が川越の喜多院と密接に関わっていたことが、川越が小江戸と呼ばれる由縁を作ることになったことに大きく影響をしていると考えます。

なぜなら、1611年10月に、川越に鷹狩にきた家康が喜多院に立ち寄り、天海に寺領寄進の約束をし、戦国時代の争乱の中荒廃していた喜多院は、翌年の1612年8月に幕府の命を受けて再興されています。

(左)喜多院前にある天海像 (右)現存する山門

また、1616年に家康が病没すると、家康の遺骸は弔うための場所である日光東照宮に向かう途中、わざわざ岐路を逸れて川越の喜多院に立ち寄り、そこで4泊もしたそうです。

その後、天海により喜多院には山門が建設され、また仙波東照宮も建築されました。

ちなみに、東照宮とは徳川家康を祀る神社であり、日光東照宮が有名ですが、川越に縁のある天海が、川越にも家康を祀る東照宮を作ったということです。

4.川越の大火と復興

そしてここからが重要ですが、1638年に起きた川越の大火により、せっかく建設した仙波東照宮や喜多院が焼失してしまいました。

しかし、その時の将軍である家光から、焼失した喜多院の復興が命じられ、幕府の建築や土木の中枢を担う役人が工事にあたったため、現在でも江戸時代を代表する建物として、国や県の文化財に指定されているものが残ることとなりました。また、天海の願いにより、江戸城より『家光の誕生の間』と、『春日の局控えの間』が、再興する喜多院に移設されることになります。

喜多院では『家光の誕生の間』と『春日の局控えの間』が今も観ることができる

川越城の被害の様子は資料が少なく、文献によっても被害状況は様々に記載されていますが、太田道灌から生まれた江戸城が、兄弟城である川越城の危機に救いの手を差し伸べる、ということは歴史の中で見てもとても情緒深いものを感じます。

再建された仙波東照宮

よくみると葵の御紋が

門にも葵の御紋

5.松平信綱の船運事業

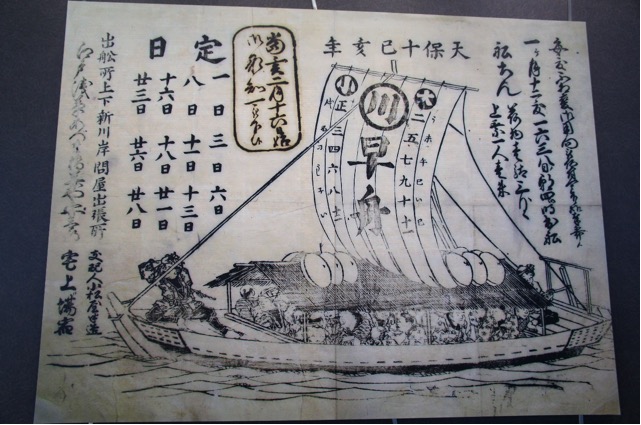

前章で、火災により焼失した喜多院と仙波東照宮のために、江戸城の一部が川越に移設されたと記しました。この移設事業や、再建資材の運搬に用いられたのが新河岸川の舟運でした。

新河岸駅にある「新河岸早船引札」の壁画

そして、新しく川越城の城主となった松平信綱は、この再建工事が終わった後にも、この舟運を整備し盛り上げていきました。

それにより、江戸との提携を推し進め、更に江戸の文化や学問、芸能などが川越に伝わるようになったのです。

川越の有力商人の子女は、幼い頃から舞踏や琴、茶道や華道などを習い、その稽古に江戸から師匠が出向き、指導にあたったそうです。

その際にもたらされた芸術品は、現在でも川越に残っているそうです。

また、その時に生み出された芸術家として浮世絵師の喜多川歌麿もいたという説もあるそうです。

6.神田明神と川越まつり

ユネスコ無形文化遺産にも登録された川越まつりですが、このまつりが更に盛り上がるようになったのは、上記の松平信綱が1648年に神輿・獅子頭などを氷川神社へ寄進してからと言われています。

また、川越まつりに欠かすことが出来ない山車は、江戸の神田明神の山車を作った職人が川越へ来て作ったものです。

江戸祭囃子や手古舞い姿などは、江戸情緒文化をそのまま川越が倣い・受け継ぎ、現在でもその姿をみることができます。

松平大和守斉典が城主であった時代は、山車の上覧会を行い、その日だけは町人や農民も城の中に入ることができたと言われており、昔から川越に住む人々にとって川越まつりが大切な行事であったことがうかがえます。

川越まつりの囃子は、文化、文政の時代に江戸から伝わったもの

7.大江戸文化の戦災による焼失

江戸城の1部や文化・政治・芸術など、多くの影響を与えてきた江戸ですが、太平洋戦争や関東大震災などで、江戸城や神田明神の山車などは全て焼失してしまいました。

そのため、川越は江戸城の一部を残すだけでなく、江戸から受け継いだ様々な伝統を残す貴重な街ともなったのです。

太田道灌も、自分が築城した川越城が損失した際に、同じく自分が築城した江戸城の一部が川越に移設され、それにより、後の戦災で江戸城が焼失した時には、江戸城は全てを失わず、川越にその面影を残すことができたとは、考えもしなかったと思います。

さて、なぜ川越が小江戸と呼ばれるのか、川越と江戸との繋がりをお伝えしてきましたが、いつから『小江戸』という言葉が登場したのか、ということに関しては、1913年に川越商工会議所が刊行した『川越案内』に記されている、といわれています。

また、『小江戸』という明確な言葉が出てきませんが、1867年に川越に転封となった松井松平家の家臣が川越の街並みをみて、

『未だ江戸ハ見ざれども其の小たるもの(江戸はみたことはないけど、(川越は)その小さなもの』のように感じたと回想記に記されているそうです。

日本がどんどん近代化し街並みが変わる中で、川越は昔ながらの街並みを残したまま、旧きの中に新しさを取り込んでいる稀有な街だと感じます。

川越火縄銃鉄砲隊@小江戸川越春まつりオープニング

おわりに

小江戸川越という呼称には、約400年前からの文化を守り・残している街という意味も含まれていると感じました。記事を書いた始めは、太田道灌とはどのような人物か、天海の来歴や、江戸城や喜多院の歴史(喜多院は北院であった)なども記事に盛り込みましたが、自分自身が資料やインターネットの知識をそれぞれ理解するのに時間を要したことから、あくまで江戸と川越の繋がりに焦点を置き、それ以外については省略させていただきました。

歴史好きの方にとっては物足りないものかもしれませんし、歴史による名称の変換なども省き統一名称で記載していますが、これを窓口として、少しでも川越の歴史について興味を持たれた方は、是非喜多院や川越城本丸御殿などに訪れてみて下さい。

余談

『来訪』、『来日』、『来客』など、『来』を用いた熟語は多いですが、読んでいた資料に面白い記載がありました。

『来川した文化人には、江戸後期の俳人・小林一茶がいる(斉藤貞夫(1982)「川越舟運」)』。

川越に来ることを『来川』と記していました。

今回、資料を調べて行く中で、徳川家康をはじめ著名な文化人達も何度も来川していたことを知り驚きました。

皆様の来川も是非お待ちしております。

参考・引用文献

※川越の歴史について書かれた文献は多いのですが、今回はその中で特に内容が濃い4冊を参考・引用させていただきました。

- 斉藤貞夫(1982)『川越舟運 江戸と小江戸を結んで三百年』株式会社さきたま出版会

- 重田正夫(2015)『シリーズ藩物語川越藩』株式会社現代書館

- 川越市庶務課市史編纂室(1983)『川越市史第三巻近世編』川越市

- 大護八郎(1982)『市制六十周年記念川越の歴史』川越市