今年一番人気の生きものは!?〜田んぼ生きもの観察会「かわごえ里山イニシアチブ」〜

取材・記事 白井紀行

7月7日(日)小雨模様で少し肌寒さを感じる川越市福田にある田んぼ。

この日、かわごえ里山イニシアチブ主催の「田んぼ生きもの観察会」が行われました。

「田んぼ生きもの観察会」とは?

「田んぼは米作りだけでなく、多くの生き物の命を育み、人と人とを結びつける場。

田んぼの価値を知ってもらうとともに、経済を生み出すことも大切」。

無化学・無農薬で米作りに取り組むかわごえ里山イニシアチブの活動理念です。

「田んぼ生きもの観察会」は、活動拠点の田んぼに生息する生きものを年1回調査。

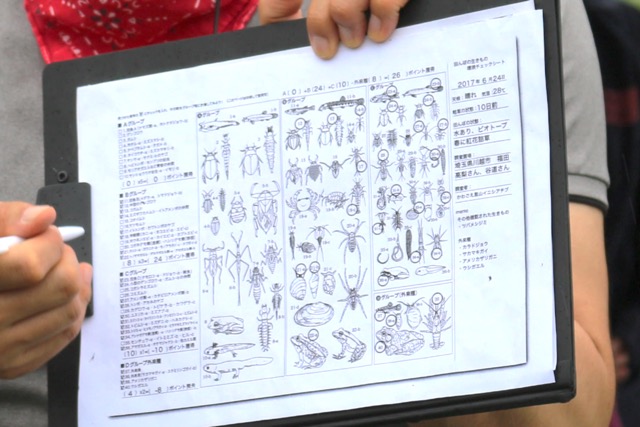

見つかった生きものをA〜Dのグループに分け希少度に応じて点数付けをします。

点数が高ければ、生きものの種類が多く生物多様性に優れている指標となります。

また、毎年行うことで推移を捉えたり、他の地域との比較にも用いることができます。

詳しくはこちら ▶︎http://www.ruralnet.or.jp/gn/201708/inasaku.htm

※この先、ヘビ、クモ、カエルの写真が出てきますので、苦手な方はご注意下さい。

集合時間前から網やカゴを手に生きもの探しに夢中の子ども達。

カゴに入っているのはトウキョウダルマガエル。

小雨が降っていたせいか、草むらであちこちにたくさん飛び跳ねていました。

このカエルは準絶滅危惧種。これだけ見つかるのは実は貴重なんです。

朝礼が始まりました

かわごえ里山イニシアチブ代表理事の増田さんによる挨拶。

講師はお馴染み「田んぼソムリエ」の林 鷹央(はやし たかお)先生。

田んぼの提供と農業指導をしていただいている高梨耕治さん。

草取りなど稲作には日々やらなければならないことが沢山あります。

イベントだけでなく、そういった活動にも参加して欲しいと話しました。

さあ、生きもの調査を始めましょう♪

グループに1枚づつ調査用紙を配布。

生きものを捕まえるためのカゴや網を手にしたら、

さあ、生きもの調査を始めましょう。

集合場所近くの用水路、網を掬(すく)い入れ生きものを探す。

何かを見つけたのか、子ども達の歓声が上がります。

さて、何を捕まえたのでしょうか?

「ヒバカリ」というヘビでした。

川や池、田んぼなどの水辺に生息し、毒はありません。大人しい性格のヘビです。

多湿を好むヒバカリ。この日は3匹を捕まえることができました。

生きもの観察会に参加するだけあって、子ども達はヘビを触るのも平気です。

こちらは田んぼの脇に設けたビオトープ。

水の中に足を踏み入れるカエル達は慌てて水の中に飛び込んでいきます。

水の冷たさ、泥の感触、草の匂いを感じながらの生きもの探し。

いつの間にか大人の方が子ども達よりも夢中になっています。

網を掬うと生きものが見つかるときもあれば、浮草ばかりのときも。

声が上がるとついつい何を見つけたのか気になりますね。

こちらは道路に近い用水路での生きもの探し。

入間川から水を引いているので、川からの生きものも多く見つかります。

覗き込むとタニシがたくさんいるのがわかりますでしょうか?

はさみを振り上げて威嚇するアメリカザリガニ。

畔に穴を開けたり、稲の根を食い荒らすので、田んぼでは厄介者。

外来生物なので、見つけるとマイナスポイントです。

水の中を泳ぐのはフナ、左下にはタニシ、奥にはうっすらとカエルのシルエット。

さて、どんな生きものが見つかったのでしょう?

採取した生きものは種類別にトレーに分けていきます。

肉眼でギリギリ見えるような小さな生きものも種類を判別。

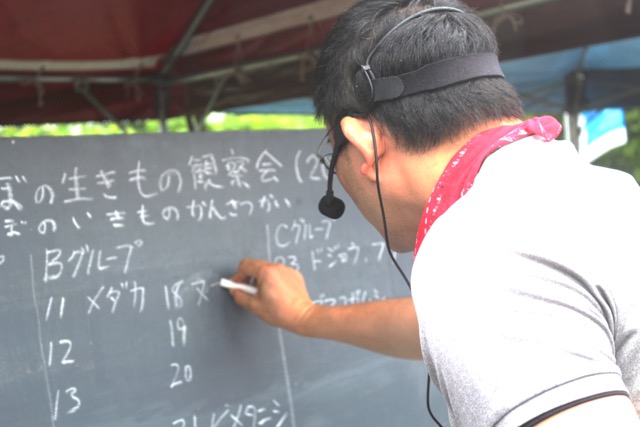

それをA〜Dのグループに分けて黒板に板書。

トレーにあけられた生きもの達を興味深そうに観察する子ども達。

お腹にくっついているサファイヤのような色の玉は卵嚢。

名前をウヅキコモリグモといい、公園などでも割と見かけるクモです。

卵孵化した後も子ども達を背負って面倒を見る優しいお母さんです。

その生態や特徴、雌雄の見分け方などを丁寧に解説する林先生。

そろそろ採取した生きものが出揃ったようです。

いくつかの生きものについては解説が行われます。

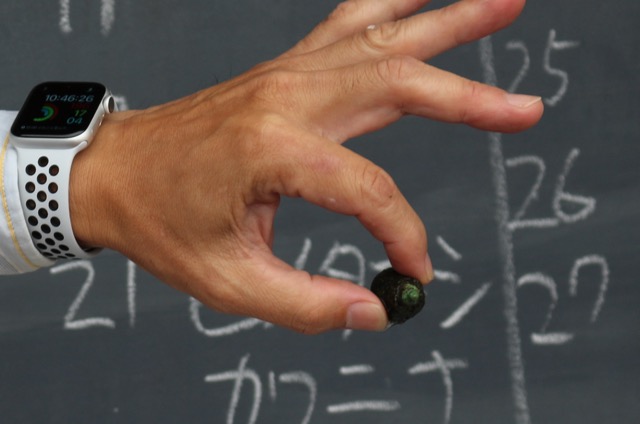

こちらはヒメタニシ。全国の用水路や田んぼなどでよく見かけます。

こちらのトレーではドジョウ、メダカ、フナなどが泳いでいます。

こちらは泥を沈殿させてイトミミズを見せようとした容器。

(沈殿させる時間が足りず見ることはできませんでした)。

本日、採取した生きものを全て書き出し、ポイントの計算中。

その間も林先生は、子ども達は生きもの探し。

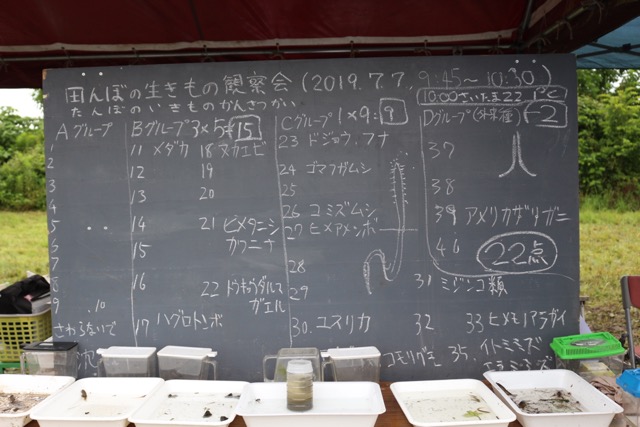

集計が出ました、結果は22ポイント。

希少度の高いAグループのホタル、タガメ、モリアオガエルなどは見つからず0点。

Bグループは3点x5種類で15点、Cグループは1点x9種類で9点。

Dグループは外来生物なので -2点x1で -2点。

前回(2017年)は、Bが8種類、Cが10種類、Dが4種類で26点と少し下がりました。

水温がやや低いので生きもの達の動きも活発でなかったのかも知れません。

生きもの達を田んぼに返します

生態系を乱す恐れがあるので、ザリガニ以外は持ち帰ることはできません。

この日、一番人気だったヒバカリを一人一人触ってお別れです。

「バイバイ」と声をかけながらヒバカリをリリース。

トレーに分類していた生きもの達も元いた田んぼへ。

別れ際に小さな命を慈しむ子ども達の姿が印象的でした。

この「生きもの観察会」を通して色々と学べたのではないでしょうか?

最後にビッグニュースのお知らせです

ヘビではなく、大ミミズを手にしているのは杉本拓哉くん。

和歌山県白浜町で新種のクラゲを発見したそうです。

今、お兄さんの俊哉君が新種記載に向けて論文を執筆中!

詳しくはこちら ▶︎ https://kurage.cc/@yi0713/102539481204498263

こうした「生きもの観察会」でも希少な生きものが見つかることもあります。

来年も開催の折には、ぜひ、ご参加ください!

NFORMATION

田んぼ生きもの観察会

【主催】NPO法人 かわごえ里山イニシアチブ

【開催】2019年7月7日(日)09:00〜12:00

【場所】かわごえ里山イニシアチブ「プロジェクト田んぼ」(川越市福田)

【HP】http://Kawagoesatoyama.ciao.jp/

【FB】https://www.facebook.com/kawagoesatoyama/

【TW】https://twitter.com/kawagoesatoyama