100の文具をマスターして俺は文具博士になる!〜川越まちゼミ講座〜

クレアモールにある老舗の文具店「文具のキムラヤ」

丸広百貨店のすぐ隣

クレアモールと並行する八幡通りには「キムラヤ八幡通りルーム」があります。

貸し教室・貸し会議室として利用できます

こちらで、川越まちゼミの講座が開催されたので取材に伺いました。

講座のテーマは「あなたも文具博士!100 種の文具を使ってみよう!」です。

川越まちゼミとは?

川越市内のお店の人が講師となって、専門店ならではの専門知識や情報、コツを無料で受講者(お客様)にお伝えする少人数制のゼミ。お店の存在・特徴を知っていただくと共に、お店(店主やスタッフ)とお客様のコミュミケーションの場から、信頼関係を築くことを目的とする事業。

平成26年8月に48講座でスタート。第6回は最多の72講座が平成29年2月17日〜4月2日の期間で開講します。

さらに詳しく知りたい方は、こちらをクリック http://kawagoe-machizemi.net/

.

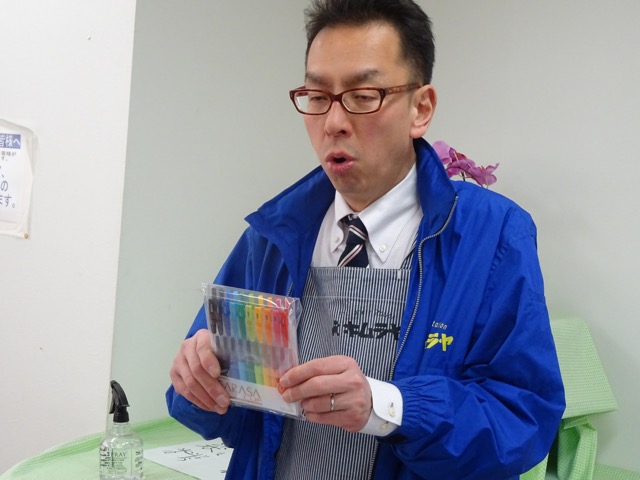

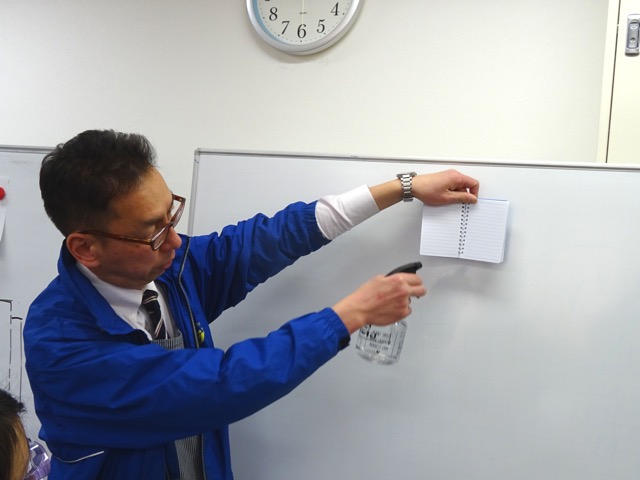

講師は「ミスターまちゼミ」こと、文具のキムラヤ専務 木村和之さん。

開講の挨拶で提示しているのは「まちゼミカード」

お店でサービス、5つ受講すると景品がもらえる特典があります。

.

木村さんは、川越まちゼミの世話人会代表。PRでラジオぽてとにも出演いただきました。

‖さあ 文具博士になろう!

海に浮かぶ島のように机が置かれたキムラヤ八幡通りルーム。

壁一面は鏡張りとなっていてダンス教室としての利用も可

机の上にはテーマごとに文具が並べられ解説がつけられています。

それでは、木村船長とともに文具の島巡りの航海に出発です。

.

フリクションでマジックショー

最初の島はフリクション・シリーズ。

消せるボールペン「フリクションボールペン」が有名ですね。

.

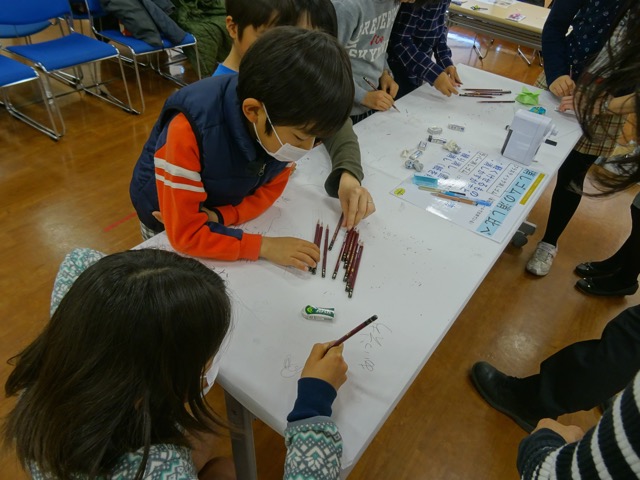

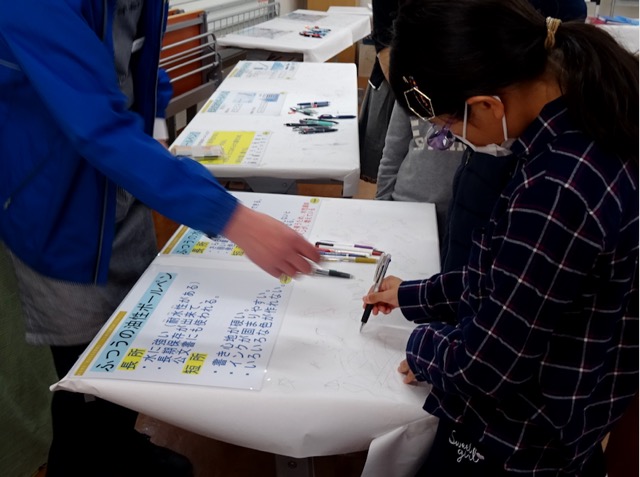

ボールペン、蛍光ペン、スタンプなどで子ども達に好きに描いてもらいます。

.

フリクションは60℃以上になると透明になる特殊なインキが使われています。

専用の消しゴム(ラバー)で擦ると摩擦熱が発生して見えなくなります。

子ども達の描いた落書きがドライヤーの熱を当てるとスーッと消えてきます。

わー、すごいと歓声が上がります

透明になったインキは、-10℃になると元に戻り性質を持っています。

冷却スプレーをさっと吹き付けると再び文字が浮かび上がる。

まるで、手品みたいな仕組みに子どもたちは大喜び!

写真ではよくわかりませんが文字やスタンプが浮かんでます

鉛筆と消しゴム

小学生にもっとも馴染みの深い文具「鉛筆と消しゴム」

もっとも濃い10Bからもっとも硬い10Hまで、それぞれの書き味を試します。

Fという耳慣れない表記のものもありました

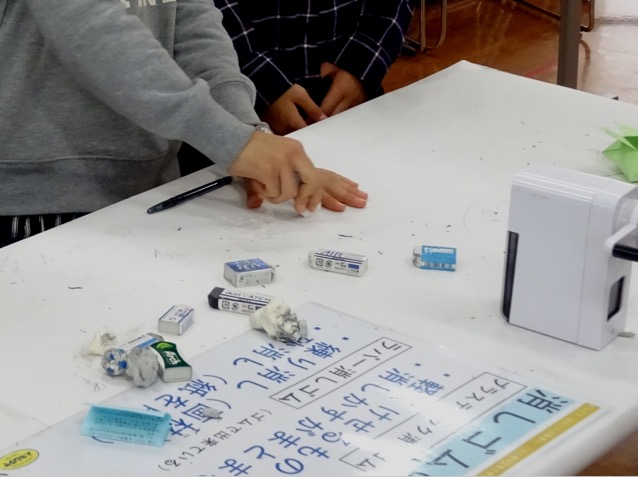

消しカスが良く見える黒の消しゴム、消しカスがまとまるもの。

デッサンで使う練り消し、ボールペンを消すための砂消し。

それぞれの消し心地の違いを体験

ケースをアーチ状にすることで消しゴムが折れにくいArch.

.

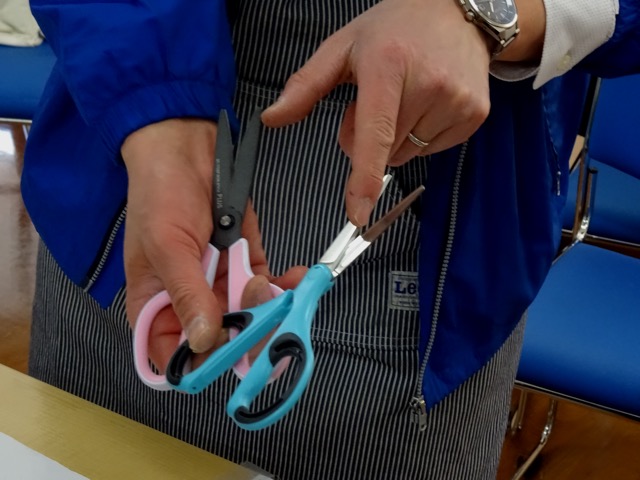

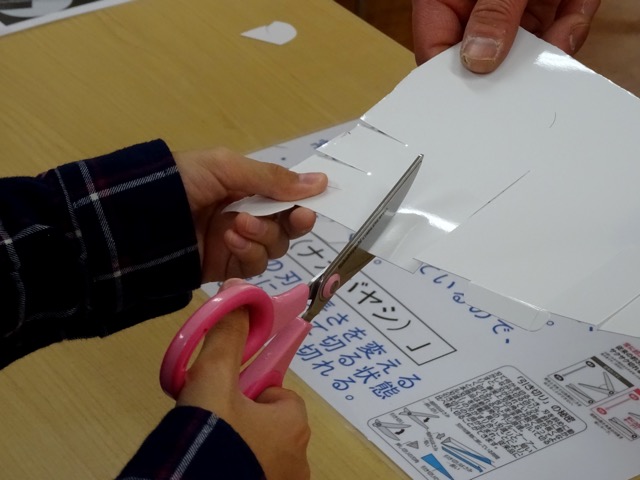

切れ味の違いは音の違い〜はさみ〜

次に到着したのは「はさみ島」

.

今のハサミはフッ素やチタン加工が施されたり、歯も少し内側にエグレています。

こうすることで、切りやすくするともに歯の表面に糊がつき難くなります。

.

上の歯と下の歯の形状と長さを変え、常に引いて切る状態をつくります。

.

軽い力で紙が切れていきます。

音もジョキリと心地よい

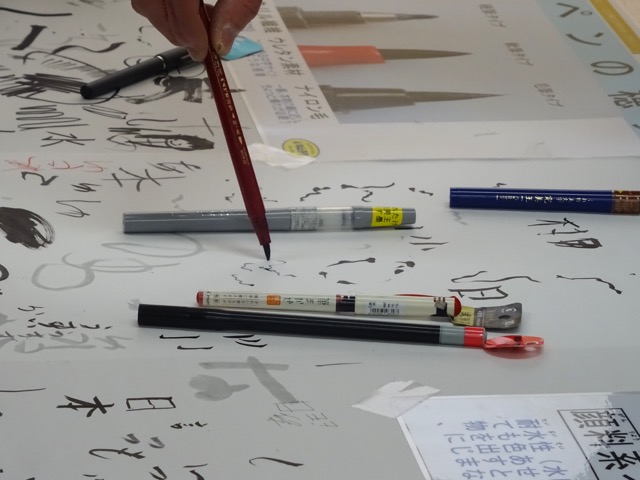

雪国に年賀状を書くときの筆ペンは?

記帳などどちらかというと大人の方が使う機会が多い筆ペン。

その先端には、ナイロン毛、ウレタン素材、アクリル繊維とあって書き心地が違います。

ナイロン毛が筆の感触にもっとも近い

インクには「染料」と「顔料」の2種類があって、染料は水に弱い。

顔料は細かい粒子のものが開発されて筆ペンに用いられるようになったのだそうです。

染料は雨や雪に弱いので雪国に年賀状を出すときは「顔料」で

ボールペン列島

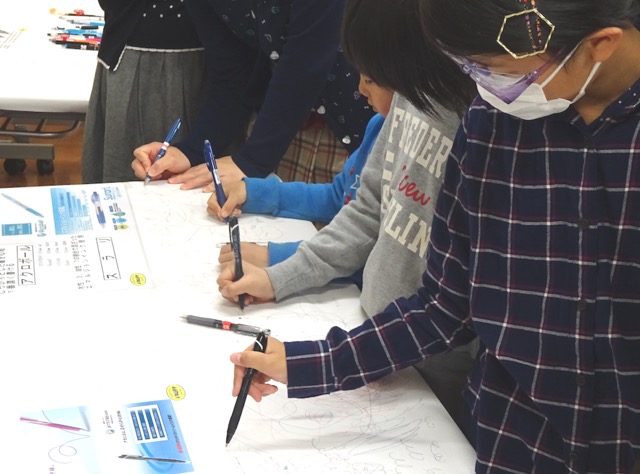

2つの島が連なる「ボールペン列島」。

本島では、油性ボールペンと水性ボールペンの違いがわかります。

油性ボールペンは水に強いのですが、多くの色が作れず、書き味が重い欠点もあります。

.

水性ボールペンは書き味が軽く、色んな色が作れますが、水に弱いという欠点がある。

それが筆ペンと同じく「顔料」の利用で、弱点も克服しました。

24色のカラーボールペンもあります

一方、油性ボールペンも負けてません。

低粘度インクによって書き心地をなめらかにしたボールペンが参入してきました。

.

ジェットストリーム、アクロボール、ビクーニャ、スラリとそれぞれの書き心地を試す

.

裏写りに注意!マジックインキ

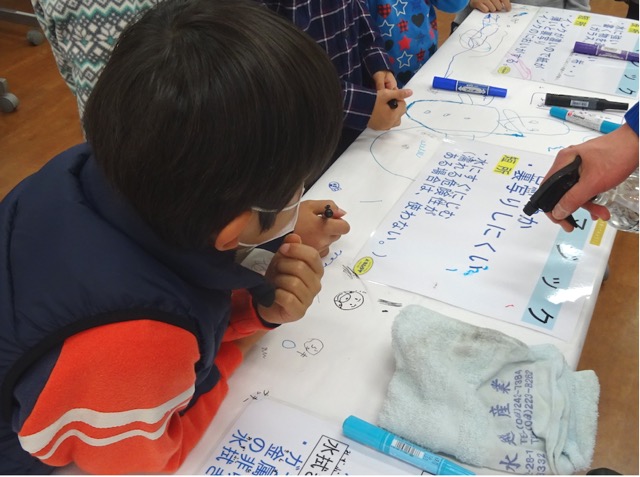

体操服に名前を書いたり、研究発表で模造紙に書くときに使うのがマジックインキ。

うっかり、模造紙の下の机に文字が(><;)という経験は一度や二度あるはず。

.

水性は水に弱く濡れると滲んだり流れたりしてしまいます。

油性のようにガラスやプラスチックに書けて水拭きで消せる、水性マジックもありました。

ホワイトボードマーカーは油性だけど剥離剤が入っているのだそう

「芯」を守るのがトレンド〜シャープペンシル〜

ちょっと力を入れすぎると芯がポキポキ折れるシャーペンの芯。

この島では、シャープペンシル業界が挑戦する飽くなき戦いが目の当たりに。

.

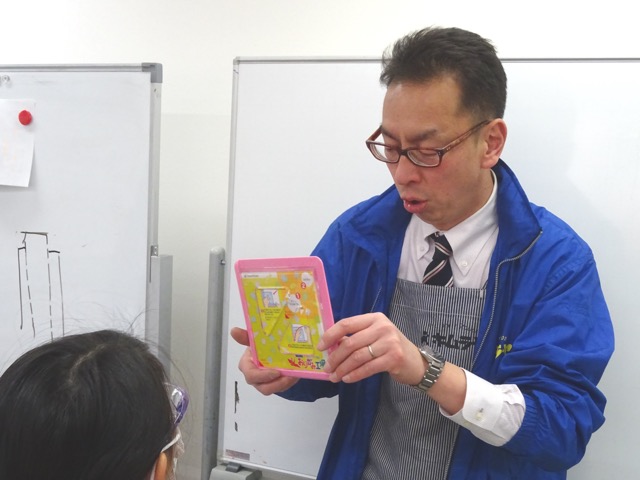

木村船長が手にしているのは「クルトガパイプスライドモデル」

.

記者は全く知らなかったのですが、子供たちからは知っているとの声(^^;)

なにやらメカニカルなシャーペン

クルトガは、芯の片減りを防ぎ、常に円錐形の尖った先端がでる仕組みとなっています。

書くたびに芯が少し回転する機構

デルガードはスプリングを上下させて芯を守ります。

.

「芯を出さないで書く」というシャープペンシルの常識をくつがえす「オレンズ」

ちょっと書き方にコツがいります

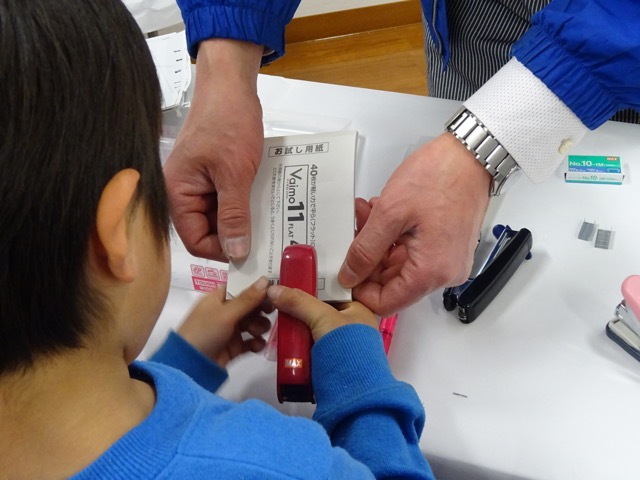

10番と11番を間違えるな!ホチキスのニュートレンド

会社でも書類を綴じるのに欠かせないのがホチキス。

何十枚と綴じる場合はハンドルのついた卓上型の大きなものでガチャリが常識でした。

.

それが、普通のホチキスとほぼ同じ大きさで40枚を綴じてしまう「Vaimo11」

40枚の紙が子どもの力で綴じられる

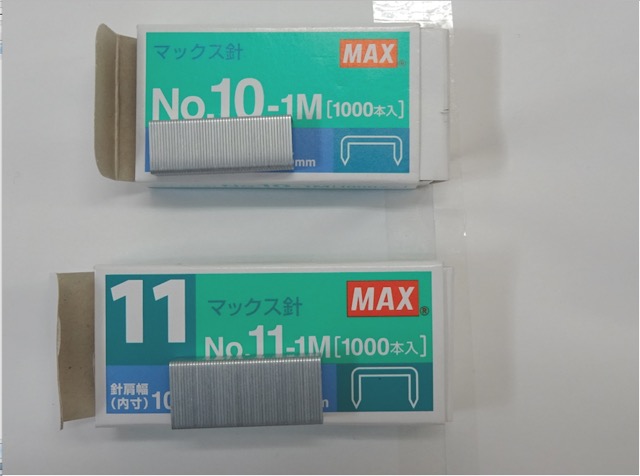

上が一般に使われている10号針。

11号は針をより細くすることで紙を少ない力で貫通させ40枚を達成しています。

記者も気に入ってしまい講座の後に「文具のキムラヤ」に直行しました♪

街の文具屋さんでも入手しやすくなってきました

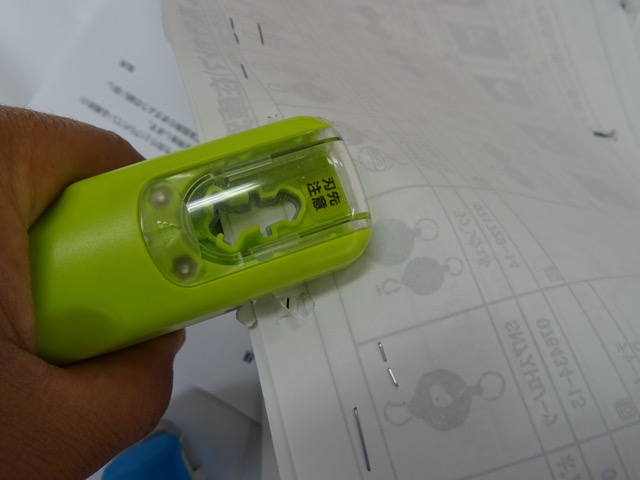

針を使わず穴を開けてとめるホチキス

針が不要なのでエコ、食品会社でも使われています

こちらは紙を圧着して綴じるホチキス

.

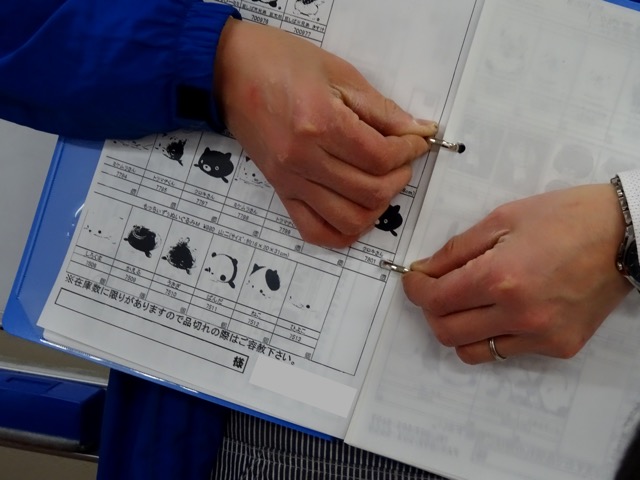

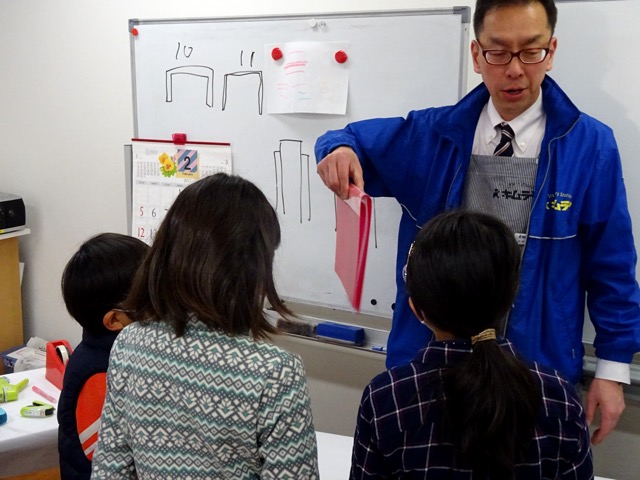

島巡りの最後は「ファイル島」

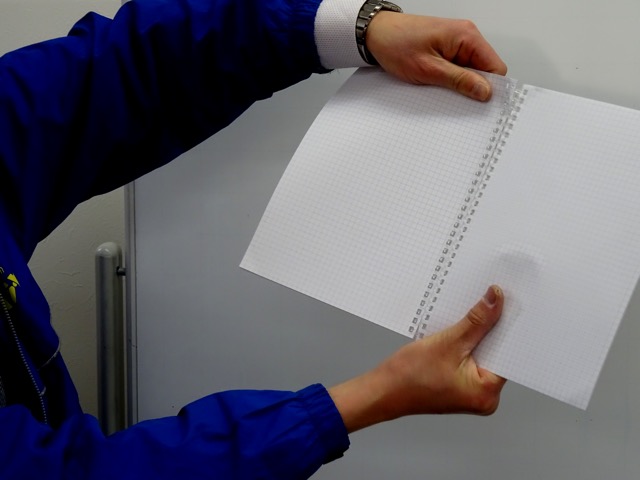

文房具の島巡りもいよいよ最後の島。始めに木村船長が手にしたのは2穴リング。

リングが噛み合わさる形状になっていて、こうしても書類は外れてバラけません。

.

でも、ちょっとひねると片手でも簡単に外せます。

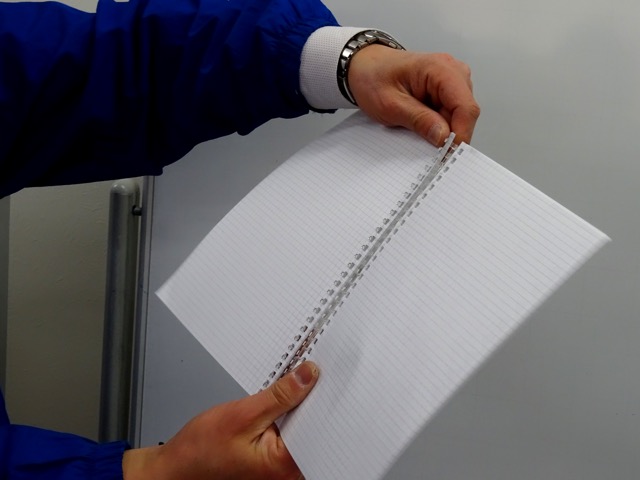

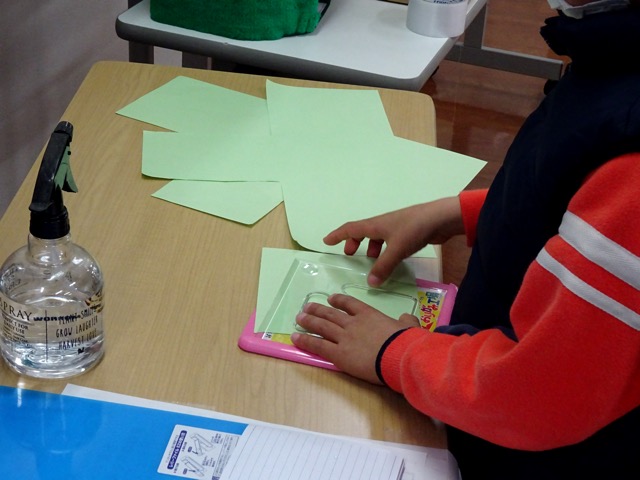

こちらのルーズリーフノートも同じ原理。

.

リングをちょっとひねれば外れます。

.

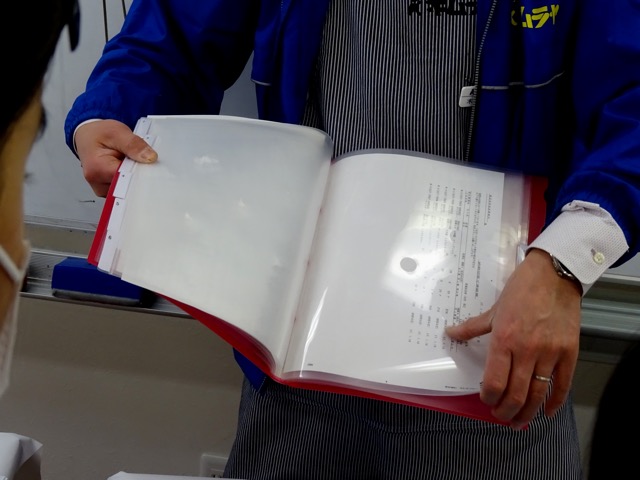

静電気の吸着力を利用したクリアファイル。

.

はさみ込むだけで書類は落ちないので、領収書などの整理に便利。

.

水を弾く紙で作られたメモ帳。

.

これはちょっと面白い。

なんの文房具がわかりますか?

紙を挟み込んでピッっと引くと..。

.

折り紙になるんです。チラシや新聞紙を正方形にするときに役立ちます。

.

あっという間の1時間。名残惜しそうに文房具に触れる子ども達。

.

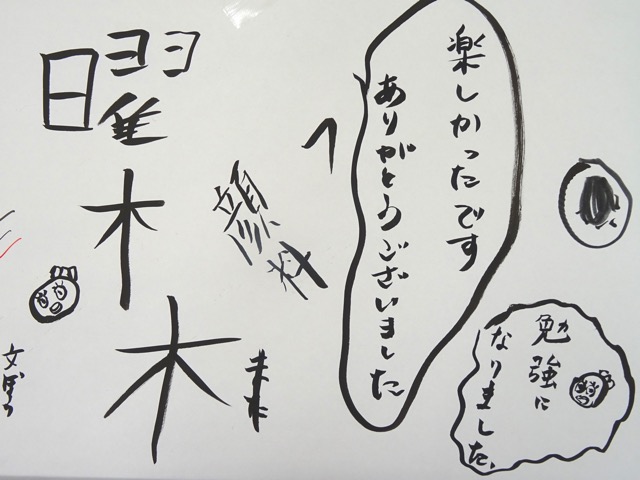

机にはお礼の言葉が書き残されていました。

.

この講座は3月にも開催されますが大人気で既に満員御礼!

8月のまちゼミでも講座を予定しているそうなので、是非、申し込んでください。

まちゼミは全72講座で4月2日まで開催。

空いている講座もあるそうなのでホームページで確認してください。

最後に、講師の木村和之様、取材にご協力ありがとうございました。

取材・記事 白井紀行

INFORMATION

川越まちゼミ

【期間】平成29年2月17日〜4月2日(講座内容、日時はチラシ、HP、Facebookにて)

【HP】http://kawagoe-machizemi.net/

【FB】https://www.facebook.com/kawagoemachizemi/

【TW】https://twitter.com/kawagoeMZ (@kawagoeMZ)

文具のキムラヤ

【住所】川越市新富町2-4-3

【電話】049-224-5252

【営業】9:45~19:30(定休なし)

【FB】https://www.facebook.com/bungukimuraya/

【TW】https://twitter.com/kimubun