投稿

心地良い夜風に吹かれて街歩き〜食と音と灯りの融合 Kawagoe REMIX 2018〜

活, 街, 遊, 食取材・記事 白井紀行

「食」と「音」と「灯り」のキーワードに川越の夜の街を楽しむ「Kawagoe REMIX」。

例年は11月初旬にだったのを今年は、2ヶ月の前倒しで開催。

9月8日(土)に細君を連れ立って、街へと繰り出しました。

本川越の観光案内所で蔵まちバルチケットを購入♪

Kawagoe…

ほしおさなえ先生の小説で巡る小江戸川越のまち(スタンプラリー)

活, 街, 遊取材・記事 白井紀行

小江戸川越で昔ながらの活版印刷所「三日月堂」の店主 弓子さん。

彼女の元にはいろんな悩みを持った人が訪れる。

活字を並べて印刷物を作るなかで、自分なりの答え(言葉)を見出していく。

川越を舞台にしたほしおさなえさんの小説「活版印刷三日月堂」

星たちの栞、海からの手紙、庭のアルバムと続き、いよいよ4巻で完結します。

小説で描写されるお店や景色は、私たちが暮らす川越の今と重なっている。

そんな街を巡るスタンプラリーが8月1日〜17日まで開催されています。

まずは蔵の街の本屋さん太陽堂へ

4巻目の「活版印刷三日月堂・雲の日記」の発売日は8月5日。

一番街にある「太陽堂」で買い求めることにしましょう。

中は昔ながらの本屋さん。どこかほっとさせる雰囲気。

川越に関する本をまとめたコーナーがあって、記者も何点か買い求めています。。

お目当ての新刊は一番目立つ所に、既刊とともに並べてありました。

スタンプラリーの台紙となるパンフレットもこちらで入手。

スタンプを5箇所以上を集めれば活版印刷の限定ハガキがもらえます。

暑い中、律儀にしなくても良いのですが、①から巡っていきましょう(笑)

①…

ごはん、食べにおいで!~昭和の街の”子ども食堂”~

子, 食取材・記事 武井香梨

皆さんは「子ども食堂」をご存知ですか?

昨年放送の「民衆の敵~世の中、おかしくないですか!?」というテレビドラマの中でも登場し、そ�…

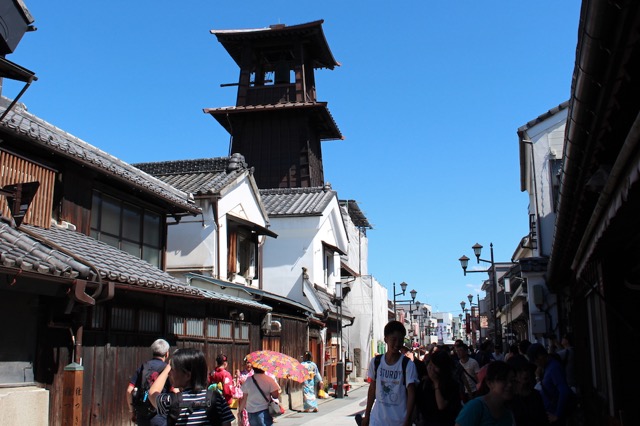

【保存版】川越の見所をてんこ盛り〜カワゴエ・マス・メディア的定番観光コース〜

街, 遊毎週月水金に川越の様々な顔をお届けしているこのブログ。

そういえば、川越観光そのものは取り上げてなかったなとハタと気づきました。

来月には川越まつりも控えており、今は観光シーズンの真っ最中。

というわけで、川越の見所をてんこ盛りにした観光ルートを考えてみました。

題して「カワゴエ・マス・メディア的川越観光定番コース」をお届けします。

西武新宿線・本川越駅

中心街には、川越(JR・東武)、川越市(東武)、本川越(西武)と3つの駅があります。

このコースでは、蔵の街に一番近い西武新宿線「本川越駅」からスタートです。

本川越駅観光案内所

改札を出たら右手に「本川越駅観光案内所」があります。

こちらで地図やパンフレットをゲット。

駅前はロータリーになっていて、ここからバスに乗って蔵の街(一番街)へ行けます。

徒歩なら本川越駅前の交差点をまっすぐ進めば一番街ですが、

本川越駅東口から出たところにある横断歩道を渡ってみましょう。

工事中のフェンスの横の路地を通り抜ければ、

クレアモール

一直線に南北1.2Kmの商店街が連なる「クレアモール」川越有数の商店街。

こちらをまっすぐ進むと川越駅へと続きます。

【HP】http://www.creamall.net/

路地を出て左折して、進路は北へ。

横断歩道を渡って、

そのまま、まっすぐ進む。

川越市産業観光館…

大正浪漫夢通りに着物レンタル屋さんがオープン♪~川越着物レンタルの柚屋~

活, 街川越まつりが行われているなか、お邪魔してきました、レンタル着物の柚屋さん。

9月16日、大正浪漫夢通りにオープンしました!

うなぎの小川菊さんの向かいにある、化粧品の加賀屋さんの2階にあります。

入り口はわかりやすいですね。この写真では暗くて見えにくいですが奥に階段があるので、こちらをあがって2階に行きます。

店内に入ると、ずらっと草履がならべてあります。

素敵な着物も飾られています。

帯も様々用意されています。

まずは自分の好きな着物と帯を選びます。

いよいよ着付け開始です。二人がかりで、てきぱきと進んでいきます。

しっかり帯締めもしたら完成!着付けから仕上がりまで約15分ほどでした。

結びあげられた帯はこんな感じです。この季節にふさわしく菊が咲き乱れています。きれいでしょ?

着物を着るとちょっとあらたまった気分になります。

着付けをしていただきながら、たくさんお話をうかがってきました!

Q:お店を川越で出そうと思ったきっかけは?

A:地元が近く川越に来ることも多く、川越で働けたらと思ったのがきっかけです。

Q:浴衣、着物はどのくらい置いていますか?

A:浴衣は約50着、着物は約100着用意しています。男性ものは少ないですが、約30着程用意しています。子供のものも用意あります。七五三のもの数着あります。

Q:着物を揃えるにあたり、何かこだわりはありますか?

A:台湾からのお客様が多いので、台湾の方が好むような明るい色を取り揃えています。そして、日本人の好むような古風なもの。汚れてしまっても洗えるものを選んでいます。

Q:料金について

A:着物、帯、襦袢、バッグ、草履レンタル込で通常は2800円ですが、帯やプランによって料金は変わってきます。ちなみに、へアセットはプラス1000円で5パターンの中からお選びいただけます。

Q:営業時間は?

A:18時までなので、17時半までに戻って来ていただけたらと思います。ただし、特別なイベントがあるときは、延長しています。たとえば、川越まつりでは21時までに、11月に行われるライトアップときには20時くらいまで営業するといった感じです。

Q:茶道体験について

A:毎日やっています。もちろん体験中も着付けはしています。なかには、体験だけに来店する方もいます。

ハロウィン用にはこんなおちゃめな柄の帯も用意してありました。

驚きだったのは、半分は着物、半分は洋服というコラボ!!

話を聞いただけでは全く想像つきませんでしたが、こんな着方もできるんですね。

一番嬉しいなと思ったのは、お店に戻る時間です。

レンタル着物のお店のほとんどが17時に閉店するので、16時半までに戻らなければならない店舗が多いんです。しかし柚屋さんの閉店は18時なので、17時半まで着物を楽しむことができます。

おまつりやイベントのあるときには営業時間が延長されるそうなので、観光で来る方にも嬉しいのではないでしょうか?午後から着ても、ゆっくり着て川越散策を楽しむことができるんです。

オーナーさんやスタッフのかたもとても優しく、和やかなムードで会話も楽しみながら着付けをしていただきました!次はイベントのときに利用してみたいと思いました。そしてぜひ茶道体験もしてみたいなと思います。

取材・記事・写真 忽滑谷香梨 編集…

美しい街並みを支える職人さんの仕事を体験〜川越の職人と手しごと体験市〜

活, 遊蔵の街が連なる川越一番街。

その景観を様々な方面から支えているのが「NPO法人 川越蔵の会」。

9月24日に「川越の職人と手しごと体験市」を開催すると聞き伺ってきました。

川越のまちでは、文化を育んできた多くの職人が今も仕事を続けてます。大工さん、庭師さん、木挽さん、鍛冶やさん、家具職人、瓦屋さん。職人の技は時に大胆で、時に繊細。今も生き続ける川越の職人魂を身体と心で感じて下さい。(フライヤーより)

場所は仲町の鍛治町。普段は見かけない光景に道行く人も興味深々です。

入り口の木組みは、大工のコーナーで、木の家ネット・埼玉の「くむんだー」。

伝統的な木組みによるジャングルジム作りの体験です。

ヘルメットを被り、木槌を手に子供たちは夢中になって楽しんでいました。

奥にも職人さんの手仕事を体験出来る様々なコーナーが設けられています。

木挽(こびきのコーナー)

二人で息を合わせて挽いているのは、台挽き大鋸(おが)というノコギリ。

丸太を横方向にスライス。

電気鉋(かんな)をかけて表面を滑らかにします。

最後に「川越蔵の会」の焼印を押して、鍋敷きの完成です。

こちらは何をやっているか分かりますか?

前挽き大鋸(おが)を使った丸太挽き体験のコーナーです。

こんな大きなノコギリを見るのは初めてです。

調べると製材所で使われたものですが、今は電動製材機に置き換わっているそうです。

各コーナーには道具や技法がわかりやすく展示・説明されています。

鍛冶のコーナー

鍛冶のコーナーでは、「和釘のフック作り」体験ができます。

和舟作りで鍛冶職人の吉澤さんを取材したこともあるので思わず見入ってしまう。

【記事】吉澤典史さん(鍛冶職人・吉澤刃物)~一艘の舟から始まる川物語・その2~

真っ赤にもえるコークスの中で熱せられる6mm角の鉄棒。

これをハンマーで叩いて和釘に仕上げていきます。

完成品を見ると和釘といっても舟と建物では随分と違うことに気づかされます。

川越の蔵に使われていた金物を使用して作られた「川越古鉄」

かなり好評で次々と売れていきました。

大工のコーナー

大工のコーナーでは鉋(かんな)がけの体験ができます。

薄く削られた鉋の削り華(かんなくず)。檜のとてもいい香りがします。

これをリボンのように使って形を整える。

フラワーアートの体験コーナーです。

庭師のコーナー

川越造園組合青年部「庭者」による庭師のコーナー

指導を受けながらやっているのは、竹の器に植栽等をする「ミニミニ庭づくり」

竹の器に土をいれ、植物を植え、石を乗せ苔で覆う。

こんな作品が出来上がります。

レーキという熊手状の道具を使って、お寺で見かける「砂紋描き」体験。

こんな感じで美しい砂紋を描くことができます。

瓦師のコーナー

記者が伺った時間、体験者が一番多かったのが瓦師のコーナー。

古い瓦を小さく切り好きな絵柄を描いたらそれに沿って鏨(たがね)で削ります。

ちょっとの力加減で割れてしまうので、体験者はなかなか苦労していました。

(写真は瓦師の方が大まかな形を作る様子です)

完成するとこんな箸置きができあがります。

瓦師の方に幾つかの工程を見せてもらいました。

これは、瓦割り機。上下に円板状のカッターが取り付けられています。

レバーを押しながら筋を付けていくだけで、パカッという感じで瓦が割れます。

こちらは、先の尖った金槌を使った瓦割り。

筋を付けたらコンっと衝撃を与えると瓦は綺麗に割れます。

瓦への穴あけ。金槌を回しながら打っているので割れないのだそうです。

瓦は1,000年以上の耐久性を持ち、葺き替えをすればずっと使い続けられるそうです。

しかし、長年使っていると瓦自体が波打ってきます。

波打った瓦を調整しながら載せるより新品を乗せた方が時間がかからない。

そんな理由から建物と一緒に破棄されるため今は30〜40年しか使わないそう。

氷式木製冷蔵庫とお箸作り体験

会場の一番奥に、前から見てみたかった「氷式木製冷蔵庫」が展示してありました。

市内にある(有)田嶋木工所が、復刻生産を始めた木製冷蔵庫です。

上の段には氷が入っています。

「氷の冷気で冷やすため、適度な湿度と温度で旨みを引き出します。

乾燥しにくいので生鮮食品には最適です。

振動がなく10〜14℃のワインに優しい庫内の湿度と温度を保ちます。」

とパンフレットにあり、電気冷蔵庫にはない様々な利点もあるそうです。

中に手を入れると、洞窟の中のような心地よい冷たさ。

こちらでは箸作り体験もやっていました。

使っているのは平成26年に川越氷川神社社務所を新築したときに使った木材。

檜(ひのき)、欅(けやき)、タモの3種類で色や硬さが異なります。

箸作りの削りは3工程。荒仕上げ、中仕上げ、八角仕上げと進みます。

こんな感じで小さな鉋で削っていきます。

削る前の四角い棒が削ることで箸の形になっているのがわかります。

紙ヤスリの代わりに使っているという「トクサ」という植物を見せてもらいました。

中は空洞になっていて、表面は縦方向に筋が入っています。

これが見た目以上に丈夫で、削りたての箸に当てるとヤスリのように削れます。

帰り際に手を広げて見せてもらいました。

そこには、長年、木工に携わる中で培った職人さんの技術が刻まれていました。

この美しい街並みが多くの職人さんたちの力によって支えられている。

そんなことを改めて意識したイベントでした。

取材・記事 白井紀行

INFORMATION

川越の職人と手しごと体験市

【日時】平成28年9月24日(土)10:00〜16:00

【場所】鍛治町広場(川越市仲町4)

【HP】http://www.kuranokai.org/home.html

ラジオぽてと in 川越春まつりオープニング2016は無事終了しました!

遊3月26日(土)スカッっと晴れた青空のもと。

艶やかな着物の女性の訪れとともに、小江戸川越の観光シーズンの幕開け。

この日から5月5日のフィナーレまで、川越では様々なイベントが催されます。

そのオープニングイベントで、カワゴエ・マス・メディアは「ラジオぽてと」で参加。

毎月第一土曜日は室内ブースからの生放送ですが、当日は公開生放送!

仲町交差点近くの鍛冶町広場に特設ブースを構えての放送です。

放送時間は11時30分〜15時30分と約4時間の予定。

途中、ブースの前で2回は川越藩火縄銃鉄砲隊保存会による演武も行われます。

この間は番組もその様子を生中継するため通りに向けたカメラもセット。

‖…

江戸時代の貴重なおひな様や押し絵も見逃せない〜つるし雛とおひなさま展〜

活, 街暦の上では春だけども、まだまだ寒い時期が続きます。

この季節にぜひ訪ねてみたいのが市内五ヶ所で開催されている「つるし雛展」。

先週の土曜日(2月13日)に巡ってきましたのでその様子をご紹介します。

蔵の茶屋かくれんぼ

仲町交差点を西に向かった先にあるのが蔵の茶屋かくれんぼ(川越市仲町9-9)

「あとひき煎餅…

昭和の街でカンパイ♪~佐藤かなこさん(「ワインスタンドPON!」店主)~

食本川越駅から北側、一番街の蔵の街につづく通りは中央通りと呼ばれています。

この通り周辺はノスタルジーを感じさせる看板や建物が多く川越中央通り『昭和の街』として商店街の方が一体となって街づくりを進めています。

その通りの仲町交差点ほど近くにワインスタンドPON!がオープンしたのは今年の5月28日。カウンターに5席の小さなお店ですが、心地よい空気が満ちているスペースです。店主の佐藤かなこさんは幼少期は川越で、小学生から高校生までの多感な時期は神戸で過ごしていました。学生時代からは国内、国外と多くの旅をして、各地のお酒やおいしいものを楽しんだそうです。ワインショップに就職したことがきっかけでワインの美味しさにどっぷりハマり、日本ソムリエ協会認定のワインアドバイザーの資格も取得。ワインのバイヤーやワインサプライヤーの営業事務としても活躍していました。(ワインスタンドPON!のサイトより一部抜粋)

そんなかなこさんが、ワインスタンドを開くことになったのはごく自然だったように感じたのですが、実際はどうだったのでしょう?

― ウェブサイトの「オープンのきっかけと自己紹介」を拝見しました。ワイン業界でバリバリお仕事されていたと思うのですが、2011年に会社を辞めてしばらくはワインのお仕事からも遠ざかっていたのですね?

「はい、2011年に退職したきっかけのひとつは、東北大震災でした。都内への交通機関がマヒして職場へ行くのでさえ困難になりました。そのときに働き方を考えたんです。」

― かなこさんと同じで、私もあの震災の後は私も色々考えました。都内に勤めていたのですが、このまま働き続けていいんだろうかって漠然とした思いがありました。お仕事を辞めてからはどうなさっていたんですか?

「初めの3か月くらいは職業訓練学校で貿易実務事務の勉強しながら、しばらくのんびりするのも悪くないなと思いながら仕事を探していました。でもそのうちだんだんと物足りなくなってきました。しかも収入がないことに負い目を感じ、自分に自信すらなくなってきました。」

学校も終了し、資格も取得したものの結局はそれに関わる仕事ではなく「地元に関わる仕事に就きたい」という思いと、おいしい物が好きだったということもあり「ハム・ソーセージ工房 ミオカザロ」さんでアルバイトとして働きはじめました。しかし、一身上の都合で退職。その後たまたまふらりと買い物にはいった南通町にある洋服のセレクトショップで働くことになります。

そんなある日、ワインショップ時代の友達4人で海外旅行へ行こうという話がもちあがりました。

「そのときの私の上司と同僚、仕事関係で知り合った料理の先生という女性4人で飲んでいる席で、突如『バスク地方※に行こう!』ということになり、決行!美食の街として名高いサンセバスチャンでは三ツ星レストランにも行きました。でも、一番楽しかったのは旧市街のバル巡りでした。さほど大きくない通りに小さなお店が何百とひしめいていていろんなおつまみ、お酒をちょっとづついただいて、一軒また一軒と飲み歩けるんです。地元の人も観光客の人もみんな一緒にワイワイしてるんですよ。そこでは『ここの店の一番のおすすめはエビのピンチョスだよ!』とかいろいろ話しかけてくるんです。知らない人同士でも自然とコミュニケーションを楽しんでいる、その光景がとっても印象深かったです。そのときはこんなふうに気軽に楽しく飲み歩きができる街が近くにあったらいいのに・・・という漠然とした思いが浮かびました。」

※スペイン、フランスにまたがる地域

帰国後しばらくしてから、そんなかなこさんに大きな転機がおとずれます。

「働いていたお店からパートタイムではなく、フルタイムで働きませんか?と声をかけていただいたんです。とてもありがたかったんですが、そこであらためて私はこの洋服の仕事一生やりたいのだろうか?と自問自答することになりました。フルタイムで仕事をするなら、やはりワインの仕事をしたい。でも就職してまた都内に通勤するのは今の自分にとって難しいように思えました。ならば、旅先のバルで味わった大人が気軽に楽しめるワインのお店が川越にあったら、とぼんやり思い描いたことを自分でやってみちゃう?と思い立ち、即決!チャレンジしてダメならそれでいいんじゃない?って思いました。」

お店をやろう!と決心して、物件探しなどは半年くらいかけてゆっくりとすすめればいいと考えていたそうですが、ワインの神様は若干せっかちだったようです。希望に合う物件が間もなく見つかりとんとん拍子に開店までこぎつけました。

― オープンしてからはどんな感じですか?

「ありがたいことに地元の方に多く来ていただいている印象です。広告も開店ご案内も一切出しておらず、オープン1か月前から始めたフェイスブックのみ。誰も来ない日が続くんじゃないかな?って思っていたんですが、オープンから一週間もたたないのに何度も足を運んでくださる方もいました。来店してくださった方がフェイスブックにたくさん情報をあげてくださったようで、それを見た方で一度来てみたかった!というお客様も多くいらっしゃいます。あとは近隣の商店街の方々にたいへんお世話になっています。本当に皆さんのおかげです。」

― お店のオープン時間が13時からというのが、お酒を提供するお店としては早めの開店ですよね。どうしてだろうって思ったんですが、ワインスタンドPON!さんのフェイスブックページの記事を読んでなるほどと思いました。

「夜の外出がしにくい、家庭を切り盛りする主婦や小さなお子さんがいらっしゃる方も気分転換に外でワインを飲みたいときがあるんじゃないかな?と思ってるんです。ほっと息抜きしたい時に飲みたいものは、コーヒーではなく、一杯のビールやワインが気分だな、というときもあると思います。」

― かなこさんにとって夜ではなく「昼に飲む」ってどんなことなのでしょうか?

「明るいうちから飲むのって私自身も非日常な気分が味わえて好きなんです。あとお昼から飲むこと自体をまだ良しとしない世間のイメージがあると思うのですが、それを払しょくしたいと思っているんです(笑)世の中いろんな時間帯で働いている人がいるので、お休みの日やリラックスしたいタイミングだって人それぞれなんじゃないかと思うんですよね。」

― 私も昼飲みは好きです。仕事を頑張ったときはなおさらで、緊張した気持ちをほぐしたり頭を切り替える意味でもほんの少しだけアルコールを飲んじゃいます。

もともとワインが好きだったのですか?

「お酒全般が好きですよ。でもやはりワインが一番好きです。ところでワインってどんなイメージですか?」

― うーん、そうですね。私のワインのイメージは、ワインだけというより、それに合うおいしい食事と組み合わせるものって感じです。

「あ、マリアージュですね!(飲み物と料理の組み合わせが良いこと。特に、ワインと料理の組み合わせについていう:デジタル大辞泉より)ワインだけでも楽しめますが、それにあわせるおつまみがぴったり合ったときはテンションがあがりますよね。当店のフードメニューには観光でいらした方に、地元川越のおいしいものを召し上がっていただきたいという思いから、お世話になっていたご縁もありミオカザロさんのソーセージやレバーパテもご用意しています。パンは川越にもたくさん美味しいところがありますが、今は同級生がやっている神戸のパン屋さんからとりよせています。」

― かなこさんはなぜワインにひかれたのでしょう?

「ワインほど面白いお酒はないと思っています。国、品種、ビンテージ、組み合わせは無限大。開けてみるまで分らない。そして二度と同じ味わいのものには出会えない一期一会のもの。そのときのお料理やシチュエーションによって印象がガラリと変わってしまうお酒はワインだけといっても過言ではないと思います。あとワインにはハッピーなイメージがありませんか?特にシュワシュワとしたシャンパンなどは目、耳、鼻、舌余韻まで楽しめる、私にとっては幸せなお酒の象徴のようなものなんです。」

― 言われてみれば、悲しい席にはワインは似合わないかもしれない(笑)赤と白だし・・・

「カウンター越しに見ていても、ワインをきっかけにお話が広がることがあります。それぞれ一人でいらしていたはずなのに、いつの間にかカウンターに座っているみなさんが、仲良くお話しされている、そんな姿を見ているとなんだかいいな~って思っちゃいます。」

ワインの説明をしているのが聞こえるので、実際飲んだ方の感想が気になってついついその人に聞いてみたくなります。ワインの話だけでなく、お客さん同士日常の些細な話で盛り上がることもあります。それはバルで体験したコミュニケーションの楽しさを知っているかなこさん流のさりげない気配りもあるのではないかと思います。

― お客さんはどんな方が多いですか?

「20代から80代までと幅広い層の方にいらしていただいています。地元の方8割、観光客が2割という感じです。ワイン好きの方々に共通する傾向として、旅行好き、食べることが好き、好奇心旺盛といった方が多い印象です。カウンターのみのお店のつくりゆえかお話好きな方が多いですね。意外だったのは、お酒を飲まないと言われている若者、とくに大学生が多いこと。そんなときは未来のワイン好きが一人でも増えてくだされば!といつも以上に張り切ってしまう自分がいます(笑)」

― オープンから半年あまりですが、これまでやってきて嬉しかったことはなんですか?

「周辺に住んでいる方に、フラッと寄れて、大人がワインを楽しめるこんなお店を待っていた!とおっしゃっていただけることです。飲食店は増えてきましたが、まだまだ少ないからなのでしょうか。飲みに行くところがなくなっちゃうと困るからつぶれないように頑張ってねー!と声をかけられます(笑)観光客の方には、こんなお店があったらヤバい!毎日寄ってまっすぐ家に帰れなくなっちゃうよ、なんて言われることが一番嬉しいです。あとは、母を始め、家族と一緒に働けるということです。こんな風にお店をやることがなかったら、きっとこんなことはなかったと思います。実は開業計画当初は一人で全部やるぞなどと大口をたたいていましたが、実際ふたをあけてみると家族の協力なしにはとてもじゃないけどここまで来られませんでした。私の性格を知りつくし、快く、時には文句も言いながらも助けてくれる、そんな家族に感謝です。」

― 地元の方に喜ばれてますね!

「会社員をしているときは、地元にはほとんどかかわりがなく、知り合いもいませんでした。今は毎日が刺激的です。この場所でお店を開いていなかったら出会うことがなかったような方とお知り合いになれたり。そして先ほども言いましたが、商売が初めての新参者の私でも、暖かく見守ってくださり、ご指導してくださる商店街の皆様に本当に感謝しています。このお店を始めたことでようやく川越の一員になれたような気がしますね。」

昭和のたたずまいが色濃くのこる街にできたワインスタンドPON!さんにフラッと立ち寄ってみてはいかがでしょう?

お店に入るときは一人で、出るときはそこで友達になった人と次のお店に飲み歩きに、なんてこともあるかもしれません♪

※入荷したワイン達、カラフルなキッチン用品や珍しいレモンのオリーブオイル、手書きの文字や看板ニャンコも見ていて楽しい。

そしてバルの雰囲気を楽しみたいという方におしらせです。

小江戸川越ライトアップ2015「食と音と灯りの融合…