子供達の視点で見た街の風景〜川越百景絵画展 児童・生徒の部 第1回展〜

子, 活, 街市役所通りを国道254号の方に向かって行くと右に野球場、左に市立美術館と博物館が並びます。

市立美術館のアートホールで、「川越百景絵画展 児童・生徒の部 第1回展」が開催されています。

これは、平成24年に選定された川越百景をテーマとした小・中学生による絵画展です。

http://www.city.kawagoe.saitama.jp/www/contents/1364888598536/

入り口から壁に沿って小学1年生〜中学3年生までの作品が展示されています。

小学校1年生

なぜか、ザリガニの絵が多い。楽しくて印象に残ったことが描かれているんでしょうね。

「みんなしゅうごういっしょにあそぼう」は、ザリガニが空を飛んでいるように見える光景。

「山王塚」は、ブログ「川越古代史ロマン探訪」でも訪れた所、雰囲気を良く掴んでいます。

小学校2年生

川越のシンボルである時の鐘や川越まつりが題材で選ばれています。

「きれいなゴルフコース(霞ヶ関カンツリー倶楽部)ジュニア選手権大会にて」

2020年のオリンピック会場予定を題材としています。

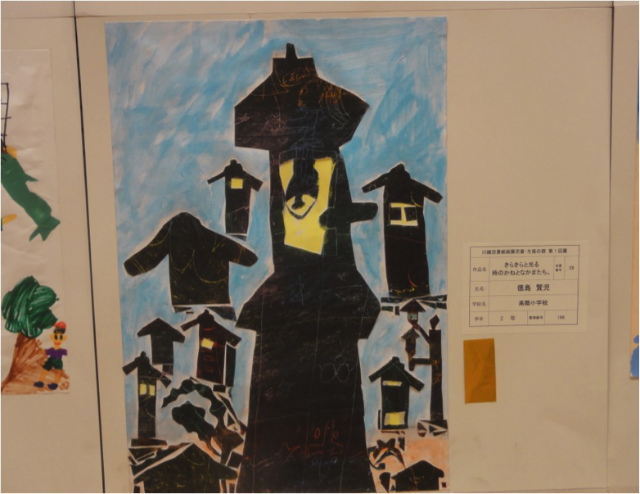

「きらきらと光る時の鐘と仲間たち」

全ての作品の中で、この時の鐘がもっとも印象的でした。

小学校3年生

小学校3年生。喜多院をモチーフにした作品が出てきました。

「みんなのきたいん楽しいな」家が近所なのでしょうか?

喜多院が遊び場として親しまれている感じが伝わります。

「山王塚」は小学校2年生の作品にも1点有りましたが、小学生に人気のスポット?

小学校4年生

川越まつり、花火大会、氷川神社の縁結び風鈴など催し物の作品が多いですね。

時空を越えたような不思議な作品も見かけます。

「鳥がでてくる時の鐘」森の中に時の鐘や蔵造り、そして、大きな時計。

「かねをならせば動き出す川越の夜」は、不思議な世界に吸い込まれそう。

小学校5年生

川越まつりが中心ですが、心象スケッチっぽい作品になっています。

「楽しい山車祭り」は紙の大きさにとらわれない発想に驚かされます。

「夜の川越祭」は、印象に残ったシーンが走馬灯のように散りばめられています。

小学校6年生

抽象画を思わせる作品も見られます。

「秋の川越」は、時の鐘を見上げる人と紅葉。そして、バラの花でしょうか?

「ラケットに乗って川越をひとめぐり」

真ん中の新河岸川(?)を挟んで、川越の現代と未来を表しているのでしょうか?

中学校1年生

小学生とはガラリと雰囲気が変わります。

小学校と中学校といえども1年の差はこんなにも大きいのでしょうか?

「夏の時の鐘」上からの俯瞰と通常の目線を合わせたような独特の遠近法が目を引きます。

「大正路漫夢通り」は、誰もが心に描く大正時代への通りへの思いが重なったような作品。

中学校2年生

写実的な作品が並びます。

「時の鐘通り」切り絵の丁寧な作品。

川越の雰囲気は線画の方が伝わる気がします。

「赤いポストと川越と」赤いポストが画面を引き締めます。

「夏の氷川神社」サァーと木々を揺らす風が聞こえてきそうな境内の雰囲気がが伝わってきます。

中学校3年生

そろそろ受験で忙しいのかな?4作品が並びます。

「夕暮れ時の時の鐘」

観光客も帰途につき、静けさを取り戻した通りの様子が描かれています。

静けさと凛とした空気感まで伝わってきそうな「喜多院五百羅漢」

今回は第1回ということですが、川越の街を子供の視点で見ることができて新鮮でした。

こういう企画は今後も続いていって欲しいですね。

なお、コメントは個人の感想で、解釈が間違っているかも知れません(^^;)

WRITER…

裏通りに入れば、また違う川越が見えて来る〜長喜院&雪塚稲荷神社〜

街蔵造りの街並が連なる川越一番街商店街。

写真中央にある「陶舗やまわ」の先には「時の鐘」があり、この辺りは川越観光のハイライト。

でも、今日はちょっと脇道に入ってみましょう。

真っすぐ伸びたこの通りは長喜院へ山門へと続く門前通り。

先日、訪れた広済寺は河越の武将…

室町時代へタイムスリップして川越の伝説に触れてみる〜広済寺〜

街蔵造りの街並を北上して札の辻を過ぎると、それまでとは打って変わって静かな通りとなります。

ここは喜多町。かつては、札の辻を境に北町と南町(今の幸町)と呼ばれていました。

そんな通りに静かに佇むのが、室町時代1548年(河越夜戦の2年後)に創建された広済寺。

河越の武将…

川越の夜を鮮やかに彩るイルミネーションを巡ってみよう

街12月に入り街はすっかりクリスマスムード。

今宵は川越のイルミネーションを巡る旅にお連れします。

川越駅東口アトレ

川越駅東口にあるアトレでは沢山のサンタクロースがお出迎え。

ミドリヤ質店

クレアモールと平行する八幡通りに入ると質屋ミドリヤのイルミネーション。

今年ノーベル賞を受賞した青色LEDが美しい。

クレアパーク

クレアモール沿いにあるクレアパークには光の門が飾られ、道行く人が足を止めていました。

公園の奥には雪だるまやトナカイ、馬車等の光のモニュメントがクリスマスらしさを演出。

丸広百貨店

クレアモールをさらに北上して、丸広百貨店までやってきました。

裏手の駐車場側に回るとそこにイルミネーションが…。

小江戸蔵里

小江戸蔵里は光の門をくぐり抜けてイルミネーションを楽しみましょう。

川越温泉湯遊ランド・ホテル三光

小江戸蔵里のちょっと先の湯遊ランドにもイルミネーションを発見!

川越キリスト教会

松江町にある川越キリスト教会にやってきました。

130余年の歴史があり、川越市内のレンガ建築の中で一番古いこの建物。

国指定有形文化財に指定されています。

クリスマスツリーも3つ仲良く並んでいます。

中成堂歯科医院

一番街と平行する通りにある洋風建築の中成堂歯科医院。

いまはやりのプロジェクションマッピングと見間違うくらいに奇麗なイルミネーション。

いかがでしたか?

以前紹介した「小江戸川越ライトアップ」に加えてこんな素敵なイルミネーションも沢山。

こんな風に川越の夜の街を楽しむのも良いですね!

ちょっと足を延ばして

もし、機会があれば、霞ヶ関にある東京国際大学にも足を運んでみて下さい。

校門がこんな感じで彩られています。

ここにもこんなイルミネーションがあるよという情報もお待ちしています♪

WRITER…

一万人のランナーが駆け抜けた〜小江戸川越ハーフマラソン2014〜

街前日の雨模様から一転。

奇麗に晴れ渡った空の下、11月30日(日)小江戸川越ハーフマラソンが開催されました。

水上公園のメタセコイヤも真っ赤に色づいていました。

到着したのが8時30分過ぎだったので、10Kmの部は既に出発。

スタート付近は応援する観客達で一杯でしたので、もう少し先に移動することにしました。

ここまで来ると人もまばらにベストショットが撮れると良いな♪

やがて号砲が鳴り響きました。

先頭にいたゲストの川内選手や東洋大、大東文化大の選手があっという間に駆け抜けて行きます。

ゲスト選手の猫ひろしさんも「ニャー」と叫びながらも速度は出ているので、写真に収まらず(泣)

その後も、延々とランナーが続きます。

9時になるとスタッフの動きが急に慌ただしくなりランナーを誘導します。

10kmの部の人がもう帰って来るんです。

ハーフマラソンと10kmの部の人がすれ違って行きます。

あっ、スマイリーのぶさん発見!

道中ではゲストランナーの猫ひろしさんと間違われてちょっとした騒ぎになったとか(笑)

道中の様子をレポートした、「スマイリーのぶのブログ」

等間隔で並ぶスタッフの皆さん。

このマラソンがスタッフの力で支えられていることが分かります。

ファンランのランナーの皆さんがやってきました。

スタートはこの先ですが、今回は定点観測と決めたのでここで撮影を続けます。

続々とゴールするランナー。

楽しそうに走る人、アッ、アッと声を上げながら走る人、最後の方は、疲れきって歩く人など様々。

10Kmの部のゴールする人がまばらになってくると、また、スタッフの動きが慌ただしく。

ハーフマラソンがスタートしてまもなく1時間。

そう、トップの選手がもうゴールして来るんです。

川内選手と服部選手のデットヒート。来たなと思った瞬間にもう通り過ぎていきました。

後のトークショーで、川越の街を楽しみましたか?との質問に、服部選手の背中を

ずっと見てましたと答えていました。

その後も上位選手が次々と駆け抜けて行きます。

猫ひろしさん。カンボジア代表ということもあってトップ集団の1人です。

その後も21Kmを走り抜けたランナー達がゴールを目指して走り抜けて行きます。

沿道からは自然と頑張れという声援と拍手が巻き起こりました。

10Kmを走り終えて帰路に付いたランナーからも声援が飛び交います。

頑張れ!あと少し!

どこからか音楽が?と思ったら、スパイダーマンがアコーディオンを弾きながら走っています。

まさか、21Kmをずっと!???

いよいよ終盤。沿道で応援する人も少なくなってきました。

あれ?そういえば、スマイリーさんどうしたんだろ…。

いました!

ブログを見たら、走りながらも沿道の様子をレポートしていたようです。

なんとなく、私もそのままゴールへ(笑)

中央ステージでは、みかねぇ、馬場さん、川合市長によるトークショーが始まっていました。

その後、川内選手と猫ひろしさんのトークショー。

川内選手には3つの目標があるそうです。

ひとつは、47都道府県全てで大会新記録の樹立で既に25都道府県は制覇。

東京オリンピックまでにフルマラソン100回完走、…

それぞれの願いを胸に携えて火を渡る〜成田山川越別院の火渡り祭り〜

街成田山川越別院は真言宗智山派の寺院で、千葉県成田山新勝寺の別院で、本尊は不動明王。

ここで11月23日に晩秋の風物詩である火渡り祭が行われました。

以下、「火渡り祭りに」ついてホームページからの引用です。

屋外で結界を巡らし道場を建立しその中に薪を積んでこれを桧葉で覆い祈願をこめて火を点じて修法することを柴燈護摩といいその火の上を歩いて渡ることを火渡りといいます。この護摩によって心の迷いを焼き尽くし、明るく生き抜く意欲が生まれ、又、念願成就のご霊験に浴することができるのです。

境内には既に桧葉で覆われた薪が積まれています。

この写真の右側には祭壇が組まれ、廻りには荒縄で結界が巡らされています。

山伏の一行。この後、ホラ貝を吹きながら町内を巡り、再び、寺院に戻ります。

その後、結界内を清める様々な儀式が行われました。

儀式が進むにつれ会場は静まりかえり、確かに空気が変わっていく気がします。

最後に東西南北、そして中央に矢を放ち結界は清められました。

松明に火を付けて、いよいよ点火!

煙が立ち上ったと思うと、バチバチバチと音がして桧葉に火がつきます。

やがて、火は薪に燃え移り炎となります。

その炎の中へ山伏達は次々とお札をくべて行きます。

やがて、衰えた火の勢いは衰え、火渡りを行う通り道に塩を撒いて清めます。

そして、まだ、火が残る中を駆け抜けて行きます。

そして、山伏達がそれに続きます。

この後は、一般の人がお札を胸に順々に火渡りを行いました。

見ているだけでパワーを得られる火渡り祭り。

来年に向けて運気もアップしたように感じました。

WRITER…

地域の台所をもっと知ろう!お腹を空かせて来てね♪〜川越市場まつり〜

街, 買, 食川越総合卸売市場は9市町に生鮮食品を供給する地域の台所です。

市場のことをもっと知ってもらうために年に1回「市場祭り」が開催されます。

水産物コーナー

8時から13時頃までの開催ですが、8時過ぎに着くと市場は既に沢山の人で溢れていました。

水産物コーナーの目玉は、宮城県塩釜の国産マグロの解体ショー。

ノコギリで頭や胸びれを切り落とし、立派なマグロがあっという間におろされていきます。

ダイナミックな印象のある解体ショーですが、実はとても繊細でかつ丁寧な作業。

身を傷つけないよう、そして、無駄が出ないようあっという間に切り分けられて行きます。

中落ちもスプーンでこそげ落とすので、骨にはほとんど肉が残りません。

これは観客に配られたので一口もらいました。

醤油も付けずにそのままなのに脂が乗っていてそれだけで十分な美味しさ。。

水産品コーナーでは今捌いたばかりのマグロや鮮魚、水産加工品、珍味等が販売されてます。

マグロ丼や海鮮丼もその場で食べることができます。

朝ご飯を済ませて来たのでお腹に入らないけど折角だから何か食べたいな。

鯛のつみれ汁発見!これならいけそう。

濃厚な出汁が出ていて、甘みのあるつみれが激ウマです♪

これで300円ですからなんとも贅沢な一品です。

川越市場まつり会場は水産物コーナーと青果物コーナーに分かれています。

今度は青果物コーナーに行ってみましょう。

青果物コーナー

こんな立派な川越産の蕪がなんと100円。

家で油揚げと蕪の煮物と味噌汁にしましたが身がトロトロでした♪

リンゴやミカンは箱買いが基本でこれだけ入って1,000円です。

9時頃には残り80箱という威勢の良い掛け声が上がり飛ぶように売れていました。

これからの季節、鍋物や漬け物に欠かせない白菜も2個で250円!

青果物コーナーにもフードコートがあります。

食べるって幸せを感じる大いなるひと時ですよね。

イベント会場

表のイベント会場には、露天が沢山並んで良い匂いを漂わせています。

ここでは白菜のお漬け物と栗豆の煮豆、そして、初めて飲んだ蔵の街さいだぁ。

鏡山酒造の水で仕込んであるとかで、柔らかくとても優しい味でした。

チンドン屋もやってきて賑やかな演奏で祭りに華を添えます。

このほか、ミニ電車コーナーやエアートランポリン(青果物コーナー)があり子供も楽しめます。

しまった!今年は行けなかったけど来年まで待ちきれないという貴兄、ご安心を!

毎週土曜日の朝9時〜12時までお客様感謝市で市場を開放しています。

グルメも場内に「花いち」「幸先」、市場の入り口にはマーケットテラスがあります。

このブログでも以前紹介していますので、良かったらお読み下さい。

http://koedo.info/140721-market-terrace/

いつでも新鮮な食材を使ったメニューが味わえますよ。

それから、来年に行こうと考えているのならひとつ忠告!

朝ご飯は食べずにお腹を空かしてから来て下さい(笑)

WRITER…

週末にいかが?今年は特に見応えのある秋の風物詩〜小江戸川越菊まつり〜

活, 街小仙波にある喜多院は、徳川家所縁のお寺。

境内には仙波東照宮や家光の誕生の間などが移築されています。

喜多院では、11月になると菊まつりが開催されます。

これを見ると秋になったのだなぁと実感する季節の風物詩です。

最初に目に飛び込んで来るのが正面にある天守閣の造形。

ここは菊まつりの顔であり、今年は何かなといつも楽しみにしています。

会場内はT字状の通路になっていて天守閣の右側からぐるりと巡回ができます。

Tの字の縦棒の右手は「だるまづくり」と呼ばれる背の低い3本縦の菊が並びます。

とても可愛い印象を受けますね。この3本が天地人を表します。

そして、通路の左側は「千輪仕立て」。かなり大きいものなのでひときわ目を引きます。

その先は「3本仕立て」が並べられています。

まるで花火のような「管物(くだもの)」は個人的にとても好きな菊です。

ここからはT字型の横棒にあたる通路となります。

2020年のオリンピックが川越にある霞ヶ関カンツリークラブが会場になる予定。

それにちなんで、五輪や聖火の「造形」が見られました。

撮影したのは11月2日なので、右手の五輪も今頃は彩られているでしょうね。

「懸崖づくり」は、小菊を滝のように崖から垂れ下がった形に仕立てるものです。

宝船に乗った七福神を小菊で表しています。

大木に小菊を仕立てた「木付け」。

この他にも色々な仕立てがあって、このコーナは目を楽しませますね。

これは、幾つかの仕立てを組み合わせて作る「総合花壇」

顔を出すと菊人形になれますよ。記念にいかが(笑)

出口に向かって右側には、大輪の3本仕立てがずらりと並びます。

やはり菊と言えばまっさきに浮かぶのがこれですね。

「小江戸川越菊まつり」は毎年訪れているのですが、今年は特に見応えがあります。

他にも沢山の菊が飾られていて全部は紹介しきれません(>_<)!

天守閣に目を奪われてその前にあったことを気付きませんでした(^^;)

ずらりと立派な盆栽が飾られていて思わず声を上げてしまいました。

小江戸川越菊まつりは毎年11月1日から23日に開催されています。

今週末の連休なら喜多院の紅葉も見頃でしょうから、晩秋の川越を楽しんではいかが?

WRITER …

市民の力が結集して作り上げる国際交流イベント〜川越唐人揃い〜

活, 街取材・記事 白井紀行

雨模様の天気の中、第10回目の「川越唐人揃い」が開催。ボランティアで参加しました。

9時過ぎの境内では既に出店の準備が着々と進んでいました。

各国のグルメが味わえたり雑貨、音楽の演奏や踊りを見るのも楽しみのひとつ。

蓮馨寺でテントの設営を終えて幸町駐車場へ。ここでは、大宮北高校の生徒が頑張っていました。

天気は何とかもちそうで、国際交流パレードは予定通りやることが決定!

成功に向けてボランティアスタッフ全員の士気が上がります。

ボランティアはそれぞれに役割が割り当てられています。

私は所沢から来た韓国の女性と一緒に蓮馨寺前でパンフレットを配布。

受け取った人に道を尋ねられたりもし、日々の川越散策が役立ちました(笑)

その後、一番街商店街にある郵便局に移動。

札の辻がパレードの折り返し地点になっていてここでお茶を配ります。

ここでもパレードの列が来るまでパンフレットを配布。

やがて、遠くから賑やかな演奏とともにパレードの集団がやってきました。

蓮馨寺からここまで演奏や踊りをしながらのパレードで喉が乾いたのでしょう。

このあと、次から次と手が延びてコップのお茶を飲み干していきました。

目の前で様々な国の人々が鮮やかな民族衣装を身につけて集う様子。

国際交流パレードをお手伝いしているだなと実感する瞬間でした。

その後、一番街の3ヶ所に分かれて歌や踊りのパフォーマンスが繰り広げられます。

「ラジオぽてと一番街局」でもお馴染みの赤い狐さん。

11月30日は小江戸蔵里で「狐宵祭」をやるそうなのでぜひお立寄下さい♪

URLはこちら…