未来へ遺したいもの、伝えたいもの 〜小江戸蔵里でのイベントから〜

活, 街新富町1丁目にある小江戸蔵里では、週末にはいつも何かイベントが行われています。

‖ 餅つき大会

1月25日(日)には、市民有志によるもちつき大会が開催されました。

パチパチと爆ぜる薪に熱せられて蒸し上がるもち米。

あたりに立ちこめる煙の匂いがどこか懐かしくもある。

蒸し上がったもち米は臼にあけられ、杵が振るおろされるたびに、餅へと姿を変えて行く。

周りからは「ヨイショ、ヨイショ」と掛け声が上がる。

師走になるとどこでも見られた餅つきという光景が、いまや、ひとつの催しだろうか…。

いや、大人も子供も餅つきの日は朝から楽しみにしていたはず。

そのワクワクした気持ちは、今も昔も変わりはない。

搗き上がった餅は、一口大に分けられてきな粉や大根おろしなどがまぶされる。

沢山の餅も長蛇の列には太刀打ちできず、あっという間に無くなる。

美味しいものはいつも人を笑顔にさせますね。

‖…

一番街とは別の趣きの蔵を見つけよう!Vol2 〜仲町で蔵巡り〜

街昨年の7月7日に「上戸・鯨井地区で蔵巡り」という記事を上げました。

それ以来、川越のみならず旅行に出かけた時も自然と蔵を探してしまうようになりました。

白漆喰の美しさもさることながら意匠も個性があり、その違いを見つけるだけで楽しい。

今回は、川越市仲町付近の蔵、そして、蔵を意識した建物が有ったので紹介します。

なお、観光用ではない蔵がほとんどなので、撮影は全て公道から行っています。

また、詳細な住所は掲載しませんので予めご了承下さい。

‖…

ひとつひとつの細工に込められた願いを感じて〜つるし雛展〜

活, 街お正月もすっかり抜けていつもの日常に戻った今日この頃。

冬の寒さが厳しく春が待ち遠しいこの時期に開催されるのが、つるし雛展。

蔵乃茶屋かくれんぼ、クローバープラス、仲町観光案内所、川越まつり会館の4ヶ所で開催です。

期間は1月17日(土)〜2月22日(日)の約1ヶ月ですが、開催場所の休日等にもご注意下さい。

‖…

春が待ち遠しい、河童とともに水際散歩〜御伊勢塚公園〜

街川越には幾つも川が流れていますが、小畦川もそのひとつ。

小さな川ですが川原は整備されていてのんびりと歩くにはピッタリです。

‖ 御伊勢塚公園

その川沿い、伊勢原にあるのが御伊勢公園。

ここの入り口にはちょっと変わったモニュメントが3つ並んでいます。

まるでそろばんの玉のようなものが乗っていますが一体なんでしょうか?

ここは、「かっぱ広場」とよばれ、こんな伝説に基づいています。

昔、名細の小畦川の小次郎、川島の伊草の袈裟坊、坂戸の小沼のかじ坊という3匹のいたずら好きの河童がお伊勢参りに出かけました。3匹は宿場で大盤振る舞い、茶店で一番高いものを食べ、土産は一番高いものを買うなど金遣いが荒いので、怪しんだ店の主人がお金をよく調べてみるとタニシのフタ。それがばれた3匹はさんざんしぼられて、すっかりおとなしくなり、それ以降は2度と旅に出なくなりました。(川越教育委員会発行 川越の伝説 P126…

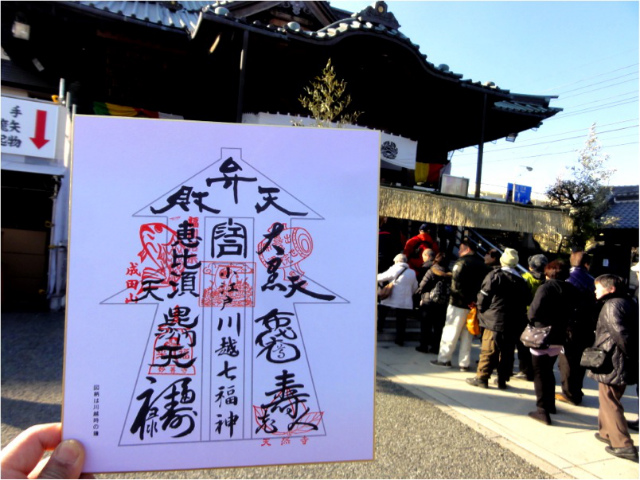

色紙を手に今年1年のご利益を集めましょう〜小江戸川越七福神巡り(後編)〜

街七福神巡りの後編ですよ。

成田山川越別院から蓮馨寺へ向かうため大正路漫夢通りに入ります。

初詣で賑わう熊野神社を横目に見て、

立門前通りに入ると、その先が蓮馨寺(れんけいじ)です。

‖…

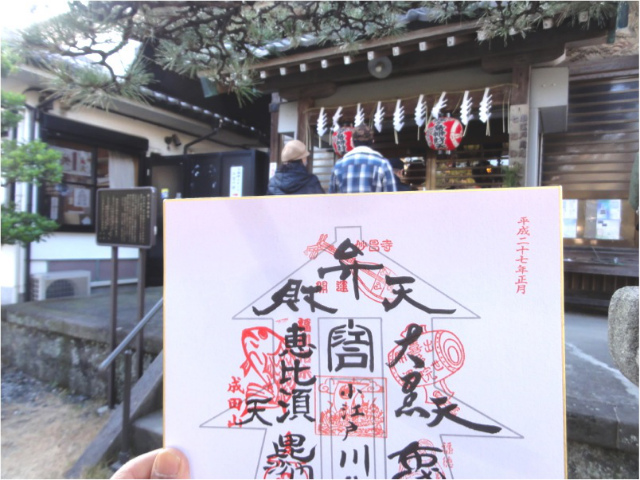

色紙を手に今年1年のご利益を集めましょう〜小江戸川越七福神巡り(前編)〜

街お正月も三ヶ日を過ぎると、そろそろ体を動かしたくなりますよね!?

小江戸川越には中心街をぐるりと一周する約6Kmの手頃な七福神巡りコースがあります。

‖ 妙喜寺(第一番…

毎年恒例!新年を迎えた蔵造りの街並の風景を楽しく演出〜創作門松〜

街新年、明けましておめでとうございます。

KAWAGOE〼MEDIAを今年もよろしくお願いします。

MDTカフェダイニングのラテアートでご挨拶♪

2015年最初の記事は、毎年、恒例となった川越一番街の創作門松をご紹介致します。

‖ …

今年最後の更新です!新年を迎える川越の街を一巡りしてきました

街2014年12月31日の大晦日、いよいよ今年も後1日ですね。

今日は新年を迎えるための準備を整えた川越の街の様子をお届けします。

川越氷川神社

まずは、宮本町にある川越氷川神社。

大鳥居側の参道には既に露天のテントが並んでいました。

境内もしめ縄が飾られたり、賽銭箱が据え付けられたりしています。

縁起物のあい鯛(中におみくじ入り)も2つの大盥にぎっしりと盛られていました。

川越一番街商店街

蔵造りの街並が連なる一番街は恒例の創作門松が飾れていました。

お店の意匠を凝らしたものもあるので、ひとつひとつ眺めるのも楽しいですよ。

川越商工会議所と大正路漫夢通り

川越商工会議所の入り口には門松が飾られていました。

そこから続く大正路漫夢通りは紅白の幕が吊るされていて、川越まつりの軒端ぞろいのよう。

蓮馨寺

連雀町にある蓮馨寺は入り口に謹賀新年の大看板が掲げられていました。

蓮馨寺は小江戸七福神巡りの第五番福禄寿神が祀られています。

川越中央通商店街

今年は、呑マルシェや、昭和の街の感謝祭が開催されて、注目された中央通商店街。

こちらも紅白の幕が吊り下げられています。

これいいですね!一番街まで続くとより街の一体感が生まれる気がします。

川越熊野神社

川越熊野神社では八咫烏(やたがらす)の提灯が連なります。

足踏みロード側にはしめ飾りを販売する屋台がありました。

出世稲荷神社

先日、訪れた松江町の出世稲荷神社も新年を迎える準備を済ませたようです。

川越大師…

来年はどんな年にしたい? 願いごとが叶う神社やお寺を一巡り

街いよいよ、2014年も残すところ後5日ですが、皆さんはどんな年でしたか?

そして、来年に向けて叶えたいのはどんな願いでしょうか?

川越は城下町としてたいへん古くから栄えた町で、願いごとをする場所もたくさんあります。

今回は、そんな神社やお寺をご紹介。

これらを巡れば、川越の観光名所も回れるというお得なコースとなっています。

年末年始に遊びに来た両親・兄弟・親戚・友人・知人を案内を頼まれた時の参考にどうぞ♪

なでれば病気が直る(蓮馨寺)

連雀町の蓮馨寺にある「おびんずるさま」

本堂の賽銭箱の脇にお座りになっています。

この像を手でさわり、その手で自分の体の調子の悪いところをなでます。

そうするとどんな難しい病気でもケロッと直るといわれています。

商売繁盛に霊験あらたか(雪塚稲荷神社)

蔵造りの街並が連なる一番街にある陶舗やまわの角を曲がった脇道は長喜院の門前通り。

白狐の話しで有名な幸町の長喜院の入り口にある雪塚稲荷神社は商人の神様。

とくに商売繁盛には霊験あらたかとされ、うわさを聞いて遠方よりお参りに来るそうです。

目の病気に効きます(薬師神社)

陶舗やまわを少し北にすすみ、信号を右に曲がれば川越のシンボル時の鐘。

塔の下をくぐって見ましょう。

薬師神社は目の病気に利くと言われています。

そのためお堂には願掛けの絵馬が沢山吊るされています。

合格祈願なら(川越熊野神社)

連雀町にある川越熊野神社。

縁結びと知恵の神様といわれ学生達が入学試験に受かりますようにと絵馬を掛けに来ます。

泥棒除け(秋葉神社)

その直ぐ横にある秋葉神社は泥棒除けの神様としてたいへん信仰が厚いそうです。

来年こそは出世したい!(出世稲荷神社)

松江町にあるいちょう窪の出世稲荷神社。

稲荷様に女の人を描いた絵馬や、かわいい人形を納め、

「お稲荷様、良いお嫁さんをお世話しますから、どうぞ私を出世させて下さい」とお祈りします。

するとたいへん出世するという言い伝えがあります。

このように川越には様々な神様が近くにいます。

(川越市教育委員会発行の『続・川越の伝説…