シリーズ「小江戸の公園であそぼう♪」~第3回 ≪出世稲荷神社≫ ~

子, 連, 遊取材・記事 武井香梨

前回の紹介から少し時間があいてしまいましたが…お待たせしました♪

今回は本川越駅からも近い「出世稲荷神社」です。私の職場(保育園)では「いちょうくぼ」と呼んでいて子供たちも「いちょうくぼいくー!」とよく言っていますよ。

場所は、蔵里の裏の通りをまっすぐ行ったつきあたりにあります。

住所は川越市松江町1-7です。大きいイチョウの木が目印!!

検索してもでてきますが、「出世稲荷の大銀杏」というのも一緒にでてきます。入り口にあるのですが、秋になるとイチョウがとっってもきれいなんです!黄色いじゅうたんのようになることもあるんですよ♪残念ながら撮影をしたときは1月だったのでありませんが。

もちろんここは神社なので遊具などは少ないですが、十分遊べる場所!

子ども達が必ず行く場所「出世稲荷神社」

ここで、ちゃんと子供たちが紐を持って鐘をならし、手をたたきぺこっとおじぎする子もいるんです。その姿もとってもかわいいですよ♪

入ってすぐ左にはシーソー。小さいクラスの子供たちもよく乗ってお友達と楽しんでいますよ(#^^#)そしてシーソーの先には・・・

石碑があるんですが、この裏が子供たち大好きです。

裏に入り、「いらっしゃいませー!」「お団子ください」「はーい、お茶はいりますか?」と下の隙間から顔をだして、石やおもちゃがでてきてお店屋さんが開かれるんですよ♪

でも、この裏の塀の隙間から隣の駐車場に出てしまった子がいたので、ご注意を。

そしてその先にはもう一つ。

鉄棒があります。ここでは奥の方にあるからなのか、子ども達はあまり使わず、ほかのもので遊んでました。

入り口を入って右側に進むとすぐあるうんてい。小さい子も頑張って足をあげて登ろうとチャレンジしていますよ。でもまだ難しくてあきらめておもちゃで遊ぶ子の姿も…。2歳児になるとどんどん登っていき、後半になるとぶら下がったり支えてもらいながらもうんていをしています。

うんていの反対側には大人気のブランコ!

夏休みとかになると小学生も遊んでいるから、ブランコに乗った時につかまる部分がねじってあって高くなっていることもあるので、お子さんを乗せるときはご注意を。

広いスペースもあるから、動くのが大好きな子供たちにも心配なし!

ボールや鬼ごっこ、かくれんぼだってできちゃう♪

そして、いちょうくぼには川越まつりで出る「松江町一丁目の山車」がしまってあります。

一昨年はお散歩で行ったときにちょうど山車をだしているところで、山車の前で写真を撮らせてもらえました!!運が良ければ、すごく近くで山車が見られるかも(…

町の人の思いが江戸時代からの伝統の舞を未来へと繋ぐ〜石原のささら獅子舞(2日目)〜

人, 子, 活, 街取材・記事 白井紀行

石原ささら獅子舞2日目(4/15)

朝から雨がしとしと、雨天でも石原公民館内で演舞はすると聞いてました。

家を出るタイミングをしばし待っ�…

笛の音や太鼓とともに獅子が戯れ川越に春の到来を告げる舞〜石原のささら獅子舞(1日目)〜

人, 子, 活, 街取材・記事 白井紀行

4月14日(土)7時30分、石原町公民館は朝から賑やかな声が聞こえます。

今日は埼玉県指定文化財ともなっている「石原のささら獅子舞」の演舞の日。

…

年長者から若手そして子供たちへと伝承していく町の記憶〜石原のささら獅子舞〜

人, 子, 活, 街取材・記事 白井紀行

川越の春を代表する祭礼「石原のささら獅子舞」。

川越市石原町で江戸時代から300年以上続き、埼玉県無形民俗文化財に指定。

4月の第3土日(隔年の陰祭りは日のみ)に行われ、今年は4/14〜15となっています。

昨年の陰祭りの記事が縁で、今年は準備段階から取材させていただきました。

http://koedo.info/170421ishiharashishimai/

勉強会

演舞の練習は本祭りの3週間前の3/25(日)から、石原公民館で行われます。

笛の音とともに踊りの確認が始まりました。

演舞の練習は初めから最後まで通して行われます。

一挙一動を教えられるのではなく、一連の流れを見ながら体で覚えていく。

特にくるりくるりと舞いながらの独特の足の運び。これがなかなか難しい。

足を動かすのが背一杯で、太鼓を叩くところまで手が回りません。

これから2週間、本祭りに向けてベテランから若手への指導が続きます。

揃い

本祭りを6日後に控えた4/8(日)は、本番直前の最後の練習日。

9時からは獅子頭や衣装・備品・道具類のチェックに当てられます。

簓と呼ばれる竹製の楽器を奏でる簓っ子(天女)の頭上に冠る花絹蓋。

花絹蓋には吉野桜と日輪、月輪が飾られています。

金色の中獅子(雌)を物珍しげに触る子供たち。

獅子の胴体にあたる水引の取り付け。

獅子頭の下顎の部分に穴があり、そこに針を通して縫い付けていきます。

背中にあたる布の縫い付け

雄の獅子である先獅子と後獅子には角を取り付ける。

獅子はヘルメットのように冠るのでなく稲わらを叩いたものを詰め込んでおく。

獅子を演じる人は頭に座布団(クッション)を付けてから冠ります。

こちらは獅子が踊りながら打つ太鼓の調整。

ポンと甲高い音を出すのではなく、石原のささら獅子舞では低めにするそう。

縄の締め具合を変えながら3つの太鼓の音も微妙に変えておきます。

道具に残された昔の記録

太鼓を分解しているとバチで叩く面の裏側に何やら文字があるのに気づきました。

昭和3年の昭和御大禮(即位の礼・大嘗祭を合わせたもの)の記念のようです。

「うちのお祖父さんの名前がある」と指差していました。

ささら獅子舞について記述された資料を役員の方に見せていただきました。

大正14年に日本青年会館の落成記念にささら獅子舞を明治神宮に奉納したもの。

木箱の側面にそのことが記されていました。

さらに猿田彦(天狗の面)を収めている木箱の裏。

ちょっと長いですが、石原のささら獅子舞の歴史を振り返りましょう。

石原町のささら獅子舞は、慶長12年(1607)年に石原町にある観音寺の観音祭において悪魔降伏、災難消除のために行われたのが始まり。以来、これを例祭と定めて毎年3月18日(暦の改正により明治初年後は4月18日に変更)に演舞することになり川越城でも演じられていました。

ところが、川越城主であった酒井忠勝公が、獅子舞の演技を愛好されるあまり、寛永11年7月に若狭国(福井県)小浜城主へと鞍替えとなったときに三頭のうち雌雄二頭を携えて行ってしまったために中断していました。

75年後の宝永6(1709)年に高沢町の材木商井上家(こちらでは、水村甚右エ門)から獅子頭が寄進されて再び復活し現在なお継承されています。

小浜市では雲浜獅子舞として伝承されており、川越ささら獅子舞がその故郷である縁で姉妹都市となっており、その後も文化交流が続けられています。

獅子3…

今年は元気いっぱいに!〜ラジオぽてと in 小江戸川越春まつりオープニング2018〜

子, 活, 遊取材・記事 白井紀行 (kawaチア写真)

小江戸川越の春の到来を告げる「第29回小江戸川越春まつり」

毎年3月末〜5月初旬までの1ヶ月以上に渡り市内各所で様々なイベントが催されます。

その幕開けを飾るオープニングイベントが3月31日に行われました。

オープニングでは中心街が総力を挙げてお客さんを楽しませます。

一番街商店街では、お店の人が江戸時代の商人に扮する「小江戸川越の江戸の日」

街ゆく人も町人に扮して、まるで江戸時代にタイムスリップしたよう。

路上では時代劇や和楽器の演奏、大道芸、物売りの姿も見られました。

私たちもカワゴエ・マス・メディアの前身「ラジオぽてと」時代から参加。

毎月第一土曜日のスタジオ収録から飛び出してのファンサービス。

鍛冶町広場で公開収録風にライブやパフォーマンスを披露しています。

司会は天羽仁さんと黒子のシロ(=中市本店のミケの中の人)。

軽快なトークで春まつりオープニングの催しや鍛冶町広場のプログラムを紹介。

子供達はかぶりつきの特等席で見学です(笑)

ミカジョーさんも司会に加わり華やかに♪

ライブで出演するシュガーブレッシングさんとよいち。さんを紹介します。

シュガーブレッシング

坂戸生まれ、坂戸育ち、川越在住のシュガーブレッシングさん。

「涙そうそう」を透明感のある優しく包み込むような声で歌い上げます。

【HP】http://sugarblessing.com/index.html

音楽と沖縄料理のライブハウス「鶴ヶ島ハレ」で働くシュガーブレッシングさん。

沖縄の曲「てぃんさぐぬ花」、アメージンググレイスをピアノアレンジで歌います。

ラストは「上を向いて歩こう」。歌に合わせてお客さんも手拍子!

キッズダンス(Y'S…

300年伝承されて来た悪魔払いの神事〜芳地戸(ほうじど)のふせぎ〜

人, 子, 活, 街取材・記事 白井紀行

川越市笠幡にある「さざんか通り」という愛称を持った市道。

県道川越日高線と平行し、沿道には1,000本以上のサザンカが咲きます。

…

田んぼから広がる共生の輪・豊かな暮らしデザイン〜NPO法人 かわごえ里山イニシアチブ〜

子, 食取材・記事 白井紀行

無農薬・無化学肥料の有機稲作農法で街づくりに取組む「かわごえ里山イニシアチブ」。

このブログでも一年を通して、その活動の模様を取り上げています。

今年のプロジェクト参加者を募るための説明会が3月18日(日)に開催されました。

「生きもの育む田んぼプロジェクト2018説明会」の司会を務めるのは柏井さん。

左は代表理事(1月30日に同会はNPO法人に認定されました)の増田さん。

参加者は幼児から年配の方まで様々な世代の顔ぶれが並びます。

田んぼから広がる共生の輪・豊かな暮らしデザイン

同会の活動の3本柱は「人の連携」「生物多様性」「環境と経済の両立」。

湿地の保存に関する国際条約であるラムサール条約COP10。

その中から田んぼに関する目標1,7,8を主要な活動としています。

ラムサール条約について詳しくはこちらをご覧ください。

http://koedo.info/170224tanbo10/

田んぼは米作りだけでなく、多くの生き物の命を育み、人と人とを結びつける場。

田んぼの価値を知ってもらうとともに、経済を生み出すことも大切と考えます。

これまでの活動を動画にまとめたものを鑑賞。

人と人が繋がり、生きものの豊かさ、理論に基づいた稲作の紹介など。

田んぼを通していかに学ぶことが多いことが改めて分かります。

「食べる生き物調査」では、虫を捕まえたり、ザリガニ料理を紹介。

子ども達は「どんな味がするんだろう」と目を輝かせ興味津々に見ていました。

同会は民間稲作研究所の理論に基づいた稲作農法を採用しています。

田植え後に7cmの水位を保つことで、雑草が生えないようにする抑草技術。

昨年までは入間川の水を引いていたので渇水に悩ませられました。

今年は井戸を設置したので、この抑草技術が実証できることが期待されます。

井戸掘りの様子はこちらをご覧ください(貴重な動画もあります)

http://kurabito.fund/newproject/project1/

また、井戸掘りを通して農家ととても仲が良くなったのだそう。

かわごえ里山イニシアチブでは、田んぼを新たな観光資源とすることを提唱。

歴史と文化の街川越にエコツアーを取り入れ、次世代への街づくりへと繋げます。

農家、人、行政、組織、企業に、生き物の視点を加えて街づくりを行っていきます。

続いて谷道さんからは3年前から取り組んでいるマコモダケの話し。

今年は川越市博物館とも連携して、お盆の時期にマコモ馬づくりを行います。

マコモ茶の試飲では、独特の爽やかな香りと甘みに「美味しい」と好評でした。

環境と経済の両立の一例。

TABICAと共同でマコモ葉を使って籠やコースターを編むイベントが行われます。

日にちは3月24日13:00〜15:30、場所は小江戸蔵里。

詳しくは、こちらをご覧ください。 https://tabica.jp/travels/4114

最後に、会員として参加する田んぼブロジェクトの説明が行われました。

内容については、こちらをご覧ください(最後にスケジュールも掲載)

→ 2018年小江戸・初雁の里 生きもの育む田んぼプロジェクト

20Kgの玄米の入手、農業体験や技術の習得、さまざまなイベントへの参加など。

会員になると様々な特典が得られ、仲間と一緒に楽しく農的生活を満喫できますよ!

Co江戸かわごえ初雁の里へ

一行は場所を移動して活動の拠点である福田へとやってきました。

場所は、県道160号線沿い、国道254号線と交差する福田交差点の近くです。

今年は、背後に広がる4反に加え、254号向かいの府川でも4反で稲作を行います。

田んぼには昨年蒔いたストロベリーキャンドルの芽が出ていました。

5月になると辺り一面が真っ赤に染まります。

「今の時期は、畔づくりを始めてます。田んぼに来た時は畔を踏み固めて下さい」

と増田さんの言葉にぴょんぴょん飛び跳ねていると。

足を滑らせてそのまま用水路へズブリ! 笑い声が響きました。

井戸の方は小屋が建てられていました。電気工事を済ませてまもなく完成です。

井戸からの水は、一旦、こちらのビオトープへ。

冷たい井戸の水を温めてから田んぼに引き入れることで稲への刺激を減らす。

田んぼの中干しで水を抜くときに生き物を逃す。といった役割もあります。

稲作を指導している高梨さん。

今の時期はできるだけ田んぼを乾かすんです。田植えが始まれば天気とにらめっこ。

米作りは、人間の思い通りにならない自然と向き合っていることを知ります。

谷道さんが手にするのはマコモの根っこ。昨年、刈り取った後から掘り出したもの。

田んぼに植えると分蘖(ぶんけつ)し、高さ2メートル、根元は直径30cm位に。

この一株で5〜10本のマコモダケが収穫できます。

参加者の方はマコモダケを未だ見たことがなく、秋を楽しみにしていました。

高梨農園へ

田んぼを見たところで本日の説明会は終了。興味のある人のみ高梨農園へ。

小瀬先生が取り替えているのは風力計の電池。温度計も設置されています。

かわごえ里山イニシアチブでは、米作りにICTを積極的に活用しているのも特徴。

田んぼには、1時間おきにカメラの映像を配信するシステムも導入されています。

山と積まれているのは、おからと籾殻。これが田んぼの肥料になります。

耕作する田んぼの面積も倍になったこともあって、ポット苗の田植え機も購入。

こちらでは、苗床をつくる準備が始まっていました。

お米の乾燥機も設置されています。

夏休みの終わりころには、山田地区のみんなで案山子づくりも行います。

参加者のみなさん、今年の米作りに期待を膨らませたようです。

かわごえ里山イニシアチブでは、一緒に米作りをしてくれる仲間を募集しています。

この記事を読んで少しでも興味を持った人は、是非、お問い合わせください。

田んぼの作業は通年で色々とあって、HPやFacebookでもお知らせしています。

会員になっていなくても見学やお試し体験もできますよ!

温湯消毒の様子を見学してきました

このブログでは、民間稲作研究所の農法を紹介して来ました。

その技術のひとつがお湯で種もみを殺菌して稲の病気を予防する「温湯消毒」です。

これまで写真でしか見てませんでしたが、3年目でようやく見学できました。

20kgの種もみをバケツに4等分し、5kgずつに分けます。

これを網袋に移して

上の方で縛る。これによって、網袋の中で種もみが自由に動けます。

二袋を60度のお湯に10分間浸す。

民間稲作研究所では7分間が最も発芽率が良いとしていたので少し長めです。

蓋を閉めて10分間待つ。

10分経ったら温湯の水面付近で網袋を数回上下させ、内部の温度の均一化を図ります。

冷水の中で種もみを泳がせた後、5分ほど浸けておきます。

この後、風乾燥させ種まきまで冷暗所で保管しておきます。

畔づくり

17日は所用があって遅くなりましたが畔づくりの見学&お手伝いです。

畔はトラクターにアタッチメント「畦ぬり機」を付けて土を盛り上げて作ります。

ただ、機械が入らない四隅は人力。記者も鍬を振るいましたが10分ほどでヘトヘト。

日頃はパソコンに向かっての仕事だけに、こういう動きは堪えます。

子どもたちもスコップ片手にお手伝い。

めざとくシジミやタニシなんかも見つけていました。

入間川からはドジョウやモロコなどの魚や水生昆虫なども田んぼにやってきます。

今年の生き物調査ではどれだけの生き物が見つかるかも楽しみです。

このように、田んぼづくりはすでに始まっています。

いつも食べているお米がどんな風に作られているか体験して見ませんか?

きっと、これまで知らなかった世界が広がります。

カワゴエ・マス・メディアでは、今年も、活動の様子を取材します!

INFORMATION

NPO法人…

もっと川越を人にも生きものにも住み良い街に〜第16回かわごえ環境フォーラム〜

人, 子, 活, 遊, 食取材・記事 白井紀行

川越市の望ましい環境像の実現を目標に2000年に設立された「かわごえ環境ネット」

市民・事業者・民間団体・市の4社が協働して環境に関する様々な取組を実施。

その活動の内容を発表する場が「かわごえ環境フォーラム」。

2003年に始まり今回で16回目。今年は、2月25日にウェスタ川越で開催されました。

開会式

かわごえ環境ネットの理事・菊地三生氏が、午前の部の司会進行を務めます。

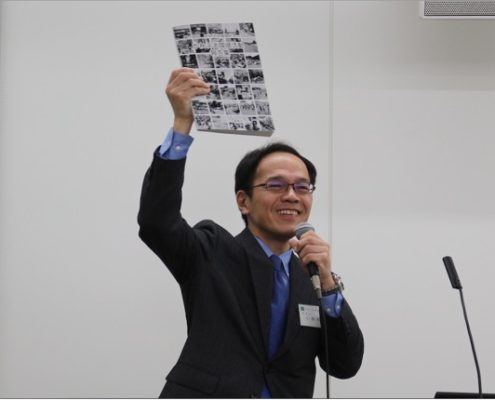

かわごえ環境ネット代表理事の小瀬博之氏が登壇し、本日のプログラムと協賛会社を紹介。

手にしているのは一年間の活動の集大成「かわごえ環境活動報告集」。

表紙に並ぶ写真は、真ん中が時の鐘。周りを環境活動をする人々を配置。

人の活動が環境に関わり、環境が人の活動に影響することを表しています。

かわごえ環境フォーラムは午前と午後の2部制。

…

悔しさをバネに願いを果した〜小江戸蔵里キャラクターまつりRevenge 「妖屋河岸の逆襲」〜

子, 活, 買, 遊, 食取材・記事 白井紀行

2月10日〜11日の2日間に渡って開催された「小江戸蔵里キャラクターまつり」

記者も11日(日)にPA担当で参加してきましたので、当日の模様をレポートします。

ニャンコ大集合!

10時過ぎから準備のできたキャラクターたちはグリーティング。

お客さんに声を掛けられると写真撮影にも応えてくれます。

後ろの列は福祉戦隊ワコレンジャー、ミケ(兄)、うさぎのどんちゃん。

おやすみくまプーディー、カンフーキャット・ゴロちゃん、ハティーくん。

ミケ・クロの兄弟写真。お兄さんのミケ・ランジェロはビデオ係としても活躍。

弟のミケ・ローニャーとそっくりなのに性格は正反対。礼儀正しい紳士な猫です。

「お〜い、猫ども集まれぇ!」ミケさんの掛け声で集まったのはネコキャラクター

にゃん吉、兄ミケ、笹郎、ミケ、ゴロちゃん、クロミ、ネコ忍者☆かげ丸、イチプラくん。

キャラクターまつりはミケ兄弟を筆頭に猫派閥が席巻するのでしょうか!?

キャラクター祭りでは史上最少キャラクター「チビウサヒ」。

山形のPRキャラクター「桃色ウサヒ」さんになる事を夢見るキャラです。

小江戸バットマンとの2ショット。体は小さくとも熱意は大きい「チビウサヒ」

みんなに一番可愛がられました♪

てるてる坊主たちも2日間の天気を守ってくれた小さなヒーローでした。

ローカルヒーロー大集合!

ローカルヒーローが同じフレームに収まるのもキャラクター祭りならでは。

左は、TOKYO-MX2毎週土曜日あさ7:30より絶賛放送中‼

妖怪をテーマにしたオムニバスドラマ「妖ばなし」から赤鬼と覚(さとり)

真ん中は、武蔵国地域を舞台とした特撮テレビドラマ「武蔵忍法伝…