『声優』のおしごとをもっと知りたい!~ウェスタ川越のイベントで初の試み!

学ぶ, 活ウェスタ川越のオリジナル企画である、『エンタメのおしごと「声優」~どんなお仕事?オーディションを体験しよう!』は、1月27日(土)の14時より開催されました。

私たちを楽しませてくれるエンターテインメントを『おしごとの視点』で深掘り!

第一弾は『声優』をピックアップ。華やかな『仕事のオモテ』と私たちが知らない『仕事のウラ』を賢プロダクション所属の声優・梅田修一朗さんにお話しいただきました。オーディションの緊張感を体験できる『賢プロダクション★仮想オーディション』も実施!・・・憧れが目標に変わるかも?!という内容。声優を目指している人にとっては本当にワクワクするものでした。

当日のタイムスケジュール

13:15 当日券販売/受付/オーディションエントリー開始

13:30 開場

14:00 開演

…

Let's Enjoy Acting 映画「リ、ライト」の監督による演劇ワークショップ開催!

募集, 学ぶ, 活, 面白川越ジャズ映画「リ、ライト」、キテミル川越ショートフィルム大賞受賞作品「おわりはじまり」、川越を題材とした作品で高い評価を受ける、映画監督一ノ瀬晶による初の演劇ワークショップが西川越「最明寺」で4月9日に続いて5月28日にも第2回目が開催されることになりました。

リラックスした楽しい雰囲気の中で自分を開放し、今とは違った自分、もっと輝く自由な自分を見つけてみませんか?演劇経験者はもちろん、お芝居未経験の方にもおすすめです。

大好評だった前回のワークショップ

4月9日(日)に開催された前回のワークショップでは、20代から70代まで20人ほどの演劇関係者や市民などが集まり、楽しく演技について学びました。

最初は遠慮がちで恥ずかしがっていた参加者の方たちも、時がたつにつれてだんだん演技にのめりこんだり、自分たちの世界を作り始めたりと、一ノ瀬監督指導の下、思い切り演劇を楽しんでいる様子で、もっとやっていたかったという声も多数いただきました。

そこで西川越の「最明寺」を再度会場に、5月に第2回目を行うことが決まりました。

演劇ワークショップってどんなことをするの?

皆さんは演劇の稽古というと厳しいものを思い浮かべるかもしれませんが、ワークショップでは初めての人にも入りやすいウォーミングアップから入ります。

「別の自分がいる」ということを発見してみるために、監督の指示のもとで、いろいろなことをしてみます。たとえばですが、基本的な歩くことや呼吸の仕方から始めます。

また、少し慣れて来たらゲームにも挑戦。内容は、数字を1から順番に自分のタイミングで言っていき、他の人とかぶってしまった場合は最初からやり直すものや、見えないボールを手渡しするまねをしながら少しずつ大きさを変えていくものです。どうでしょうか。なんか面白そうではと思う方はぜひ次のワークショップに参加してみましょう。

即興劇の前には、自分以外の別人になりきる「なりきりインタビュー」も2人1組で実施して、20個の質問に答えるというゲームも行いました。その別人の誰かを想像しながら20の質問に答えていくうちに、その人になりきっているかもしれませんね。インタビュー形式を用いることにより、夫婦役の2人はより本物の夫婦に見えるなどのマジックもかかるそうです。

参加者の生の声を一部ご紹介します!!

●グループで台本は決めずに即興劇をやったこと。セリフを読むとかえって脳は騙せないという一ノ瀬監督の話が印象的でした。 …

『川越の歴史的たてものをめぐる ヒ・ミ・ツのお散歩ツアー』に参加してきた!

学ぶ, 街, 遊, 面白筆者は、雨の降る休日、【川越の歴史的たてものをめぐる ヒ・ミ・ツのお散歩ツアー】に参加してまいりました。

実は、川越には「近代建築」と「蔵造りの建物」がたくさんあって、街歩きをしていても飽きないんです。

川越の建物が、歴史を語りだす!?

食べ歩きだけではない、川越の魅力を探りにLET’S…

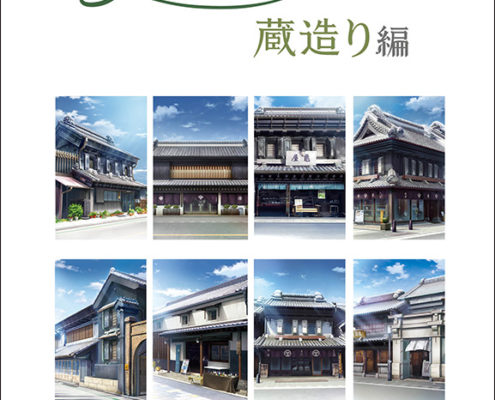

街歩きが楽しくなる!~『川越の建物 蔵造り編』が好評発売中!

学ぶ, 街, 買9月30日に発行された「川越の建物 蔵造り編」は川越の建物巡りが楽しくなる本の第2弾です。仙波書房代表の神谷利一(かみや・としかず)さんが、制作から発行までをひとりで手がけました。

「蔵造り」の概要や歴史や、建物にまつわる話を通し、今まであまり知られていなかった「蔵造り」の魅力や、川越についての知識が深まるよう配慮して制作したそうです。

なんと、「蔵造り」18箇所をていねいに紹介!

「蔵造り」を紹介する記事はこれまで多くありましたが、建物1箇所ごとを丁寧に紹介する本は少ない状況でした。

そこで、本書では川越市内に存在する「蔵造り」18箇所を個別にやさしく紹介します。

「大沢家住宅」「まちかん本店」「百足屋」など、川越ではおなじみの建物について詳しく知ることが出来る1冊となっています。

読むだけで、今まで知らなかった「蔵造り」のことを知ることが出来るかもしれません。

せっかく川越に来たなら、着物を着て食べ歩きするだけでなく、建物の良さを味わうなど、小江戸川越の街並みを楽しんでもらいたいという著者の思いが詰まった1冊になっています。

「川越の建物 蔵造り編」誕生の背景

著者の神谷利一さんは、1972年9月生まれで川越市出身。出版社勤務を経て、ふるさと「川越」の魅力を発信する手段を模索。

その手段として川越市内の近代建築に注目しました。

建物に関する本の読者は、どうしても中高年男性が中心となるため、若い人たちや女性にも手に取ってもらいたいとの思いから、扉絵にラインアートの文字を施したり、本文中にもアニメーション制作会社による建物イラストを掲載しました。

さて、「蔵造り」は大きな屋根が特徴的ですが、その下は光の関係で大きな影ができたり、立地によって建物が暗く見えることもあります。

建物を見るためには影や、空気、水蒸気などの障害もあるため、写真に加え、イラストも掲載し、より明るく見えやすくなるよう工夫しています。

近代建築編でも建物イラストが好評だったため、蔵造り編にも採用したということです。

また、今回は建物の歴史や概要、関連話を前作以上に盛り込み、読んでいてワクワクする1冊になりました。

仙波書房について

仙波書房の「仙波」は、著者の神谷利一さんが約30年間を過ごした「埼玉県川越市仙波町」の地名に由来しています。

一般的に出版社は従業員10~50人程度のところが多いですが、仙波書房はひとり出版社です。

企画から取材、編集・組版・校正・営業・管理といった出版に関する業務をひとりで行っています。

「出版社」の既成概念にとらわれない営業方法(ラジオ出演、イベントなどへの参加)も模索。

川越に残る伝説によると、昔、仙芳仙人が袈裟を拡げたところ、辺りの海一面に拡がり、そこに土仏を投げ込んだことにより、海が退き、現在の仙波の地になったとのこと…

書籍を通じて、仙芳仙人の袈裟の如く、知識や情報が拡がり、その知識や情報を介して、結果的に人々の役に立つようになればとの思いを込めて、命名したということです。

本はどこで購入できる?

川越市内の以下4書店においては、著者が商品を直接搬入しています。

また店頭で売り切れなどの事態になっていても、早い入荷が可能なので、お店に行くことが可能な方はこちらで購入されることをお勧めします。

・紀伊國屋書店 川越店

・T’s…

2022年の夏は川越まちゼミが熱い!~第16回参加受付は7/22(金)スタート!

募集, 学ぶ, 活, 街

2022年の夏は川越まちゼミが熱い!!

「まちゼミ」の正式名称は『得する街のゼミナール』といいます。川越では市内のお店の人が講師となって、専門店ならではの専門知識や情報、コツを無料で受講者様にお伝えする少人数制のゼミです。お客様、お店、まちの三者にメリットがある「三方よし」の心を体現する地域活性化事業でもあります。

第16回川越まちゼミ(2022年8月1日~9月11日開催)のテーマは『カーニバル』とあって、準備段階から参加店の皆さんが熱く、始まる前から盛り上がっていて、全員参加型のお祭りのようなノリよい感じなのだとか。

今年は川越市市制100周年の記念すべき年で、第16回まちゼミはその記念事業にもなりました。

第15回は85講座でしたが、なんと今回は104講座とさらにパワーアップ!

お子さんの自由研究や夏休みの思い出だけではなく、大人たちも無料で楽しめちゃう企画がいっぱいあります。

川越まちゼミ、いよいよ受付開始!

第16回川越まちゼミの受付開始は7月22日(金)となっています。それまでに、どの講座を狙おうか作戦を立てておくのもいいかもしれません。

まちゼミをきっかけに新しいものに挑戦したり、趣味を見つけるいいチャンスにもなります。

また、受講数に制限はないので、好きなだけ受けることが出来ます。

オンラインで受けられる講座もあるので、遠方にお住まいの方にもご参加いただけます。

申込には先着と抽選の講座があり、抽選結果は7月25日(月)に発表されます。

7/25(月)以降は全講座先着順になります。

川越まちゼミのチラシの配布が始まっており、公式ホームページにも既に全104の講座内容が掲載されていますが、紙媒体の方が何かと目を通すには便利で、どんな講座があるのか比較もしやすくなっています。

また今回のチラシは、「知る・学ぶ」のカテゴリをより細かく、「ワークショップ」「ライフプラン」にも振り分け、より見やすくしました。

市内の小学校・中学校を始めこれから公民館や市民センター、図書館などにもチラシを置いています。

ぜひ、気軽にお手に取っていただければと思います。

現在、確実にまちゼミのチラシがもらえる場所は「ウェスタ川越2F」「キムラヤ文具店」「川越紅茶館coeur…

今まで知らなかった川越の歴史を知ろう!~5月の宴『青山にあり』

募集, 学ぶ, 街, 面白

2022年5月28日(土)14時から、4月に薩摩琵琶の演奏会を開催した松山陣屋顕彰会が、ウェスタ川越でワークショップ形式のイベントを行います。

タイトルは「5月の宴 『青山にあり』」。

どんなイベントなのかというと、川越城家老詰所にある床の間の掛け軸を通じ、家老たちの顕彰を行うものです。もっと分かりやすく言うと、たぶんこうだったんじゃないかということまで想像し、当時の家老たちに思いをはせながら、幕末から明治維新にかけての川越の歴史を紐解いていく、そんな楽しいワークショップです。

~江戸の北の守り、川越17万石をしのぶ~

川越城は、1457(長禄元)年に、上杉持朝の命により、家臣の太田道真・道灌親子が築いたといわれています。江戸時代には江戸の北の守りとして重要視され、代々幕府の重臣が城主となっていました。

戦国時代が終わり江戸の世になっても関東の要所として存在感を示した名城であり、2006(平成18)年に「日本100名城」の一つに選ばれ、東日本で唯一残されている本丸御殿としても知られています。

川越城は、川越の歴史を語る上で欠かせない存在であり、明治以降、建物の移築・解体が行われたために本丸御殿の一部として玄関・大広間・家老詰所が残されており、一般公開されています。そして訪れる人たちに川越の歴史を伝え続けています。

川越城の「家老詰所」に座っているのは誰?

家老とは、日本にかつてあった大名家の役職の一つで、武家の家臣団の中でも最高の地位にあった役職です。複数人おり、合議によって政治・経済を補佐・運営していました。

川越城の家老詰所で上座に座っているのは、川越藩(幕末の上野国前橋藩)筆頭家老 小河原左宮(こがわら・さみや)です。…

超貴重な『薩摩琵琶』の音色を聴こう!

学ぶ, 活, 面白

川越ではめったに観ることが出来ない『薩摩琵琶』の演奏会が、なんと4月15日(金)にウエスタ川越にやってきます!

薩摩琵琶の音色は、力強く、厚みがあり、音色に琵琶独特の“揺り”や変化が付けられるのが特徴です。

薩摩琵琶は、建久7(1199)年に天台宗の寺院である常楽院19代住職・…

心と心がつながる喫茶店~川越紅茶館coeur a coeur(クーラクー)

学ぶ, 街, 買, 食

川越紅茶館coeur a coeur(吉田幸果代表)は、昨年末に惜しまれながら閉店した紅茶浪漫館シマ乃 さんの建物をリニューアルし、12月30日にオープンしてから2か月がたとうとしています。

ここにしかないブレンド紅茶&自家製スコーンは最高に美味しく、極上のティータイムを味わうことができる空間となっています。

「今までと変わらずに、できるだけ手作りで、皆さんに紅茶の時間を楽しんでいただけたら」

そんな思いを込めて、吉田さんはお母さんと毎日お店の厨房に立っています。

coeur…

第15回川越まちゼミはいよいよ2月18日受付開始!!

募集, 学ぶ, 活, 街

第15回川越まちゼミは、2月18日からいよいよ受付開始、2月25日から約1か月半にわたって開講です。

「まちゼミ」とは通称で、正式名称は『得する街のゼミナール』といいます。

川越では市内のお店の人が講師となって、専門店ならではの専門知識や情報、コツを無料で受講者様にお伝えする少人数制のゼミです。お客様、お店、まちの三者にメリットがある「三方よし」の心を体現する地域活性化事業でもあります。

まちゼミは、2003年に愛知県の岡崎市で10店舗20講座からスタートし、20年目を迎えました。商店街活性化・地域振興の切り札として全国に広がり、今では47都道府県の415市町村27,000事業所、2,000商店街が参加しています。

川越では2014年から毎年2回開催され、毎回100講座前後の楽しいゼミが市内全域で行われています。

第15回まちゼミは全85講座で、オンラインで参加できるものも。大人も子供もみんな楽しめるまちゼミにぜひ参加してみませんか?

第15回まちゼミのリーダーは、『川越紅茶店coeur…